Table of Contents

টাইড

চাঁদের টাইডাল ফোর্সের কারণে পৃথিবীর সার্ফেসের পানিতে দিনে দুই বার জোয়ার (হাই টাইড) ও দুই বার ভাটা (লো টাইড) আসে। আবার সূর্য ও চাঁদের সম্মিলিত প্রভাবে মাসে দুই বার স্প্রিং টাইড (ভরা কটাল) ও দুই বার নিপ টাইড (মরা কটাল) আসে। এসবের কারণ মহাকর্ষ বল।

1. টাইডের কারণ

পৃথিবী ও চাঁদ তাদের সাধারণ ভরকেন্দ্র, মানে আর্থ-মুন সিস্টেমে বেরিসেন্টারের (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধের ৭০% দূরে) চারদিকে ঘুরছে। এই রোটেশনের কারণে আমাদের রোটেটিং রেফারেন্স ফ্রেমে যে কাল্পনিক বল তৈরি হয় তার নাম ইনার্শাল ফোর্স বা সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স ($F_r$)। এই বল পৃথিবীর সার্ফেসের সব জায়গায় সমান, এবং এর দিক সব সময় পৃথিবী থেকে চাঁদের বিপরীত দিকে। এর বিপরীতে কাজ করে পৃথিবীর উপর চাঁদের মহাকর্ষ বল ($F_g$), যা সব সময় চাঁদের দিকে। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে ইনার্শাল ফোর্স বিয়োগ করলে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় তার নাম টাইডাল ফোর্স, যা ছবিতে লাল রঙের তীর দিয়ে দেখানো হয়েছে; তীরের দৈর্ঘ বলের মান, আর দিক হচ্ছে বলের দিক। উপরের ছবিতে $A$ ও $C$ বিন্দুতে টাইডাল ফোর্সের মান সমান ও বিপরীত, এবং এদের তুলনায় $B$ ও $D$ বিন্দুতে ফোর্সের মান কম, তবে এই দুই বিন্দুতেও বলটার মান সমান ও বিপরীত।

তবে এই ইনার্শাল ফোর্স আসলেই কাল্পনিক বল, বাস্তবে নেই। আমরা একটা নন-ইনার্শাল রেফারেন্স ফ্রেমে আছি বলে এর অস্তিত্ব বুঝতে পারছি। উপরের চার বিন্দুতে টাইডাল ফোর্সের প্রভাব এই কাল্পনিক বল বাদ দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা যদি পৃথিবীর সার্ফেসের সব জায়গায় চাঁদের দিকে মহাকর্ষ বল থেকে পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রের উপর চাঁদের মহাকর্ষ বল বিয়োগ করি, তাহলেও একই রেজাল্ট পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে আমরা সার্ফেসের সব বিন্দুতে মহাকর্ষ বল হিসাব করছি কেন্দ্রের সাপেক্ষে, তাই এটা ডিফারেনশাল গ্র্যাভিটি। দুই ক্ষেত্রে একই রেজাল্ট পাওয়া গেল কারণ, ইনার্শাল ফোর্স আসলে পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর চাঁদের মহাকর্ষ বলের সমান ও বিপরীত।

টাইডাল ফোর্স সমুদ্রের পানিকে প্রভাবিত করে, সুতরাং যেখানে এই বলের মান বেশি সেখানে পানি সার্ফেস থেকে বেশি উপরে উঠে যায়, যেখানে কম সেখানে স্বাভাবিক থাকে, যা উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে1)। প্রথম ছবির $A,B,C,D$ এই চার বিন্দুতে টাইডাল ফোর্সের মান ও দিক খেয়াল করলেই বুঝা যাবে, এই বলের কারণে সমুদ্রের পানি ডিমের মতো আকৃতি নিবে, পৃথিবী থেকে চাঁদ বরাবর ফুলে উঠবে, আর এর ভার্টিকেল দিকে স্বাভাবিক থাকবে। পানির এই স্ফীতিই জোয়ার-ভাটার কারণ। এই ওভাল সমুদ্রের কারণে টাইড কেন হবে তা বুঝতে হলে নিজের অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর রোটেশন বুঝতে হবে।

পৃথিবী আনুমানিক চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের এক্সিসের চারদিকে একবার ঘুরে। কিন্তু সমুদ্রের ওভাল আকৃতি এর সাথে ঘুরে না, চাঁদ যেদিকে আছে সমুদ্র সেই রেখা বরাবরই স্ফীত থাকে। চিন্তা করতে হবে যে, সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবী ঘুরছে। তাই পৃথিবীর সার্ফেসে দাঁড়ানো একজন মানুষ ঘুরতে ঘুরতে এক দিনে দুই বার সমুদ্রকে উঁচু দেখবে, আর দুই বার নিচু দেখবে। এই কারণেই দিনে দুই বার জোয়ার আসে, আর দুই বার ভাটা।

তবে প্রতি দিন একই সময় জোয়ার ও ভাটা হয় না, কারণ চাঁদ আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, টাইডের টাইম হিসাব করা তাই একটু কঠিন। চাঁদ যদি না ঘুরত তাহলে আজ রাত বারোটায় চাঁদ যেখানে আছে, পরের দিন রাত বারোটায় চাঁদ ঠিক সেখানেই থাকার কথা। কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টায় চাঁদ যেহেতু সরে যায় সেহেতু পরের দিন চাঁদকে একই জায়গায় দেখা যাবে রাত একটার দিকে, প্রায় ৫০ মিনিট পরে। কারণ চব্বিশ ঘণ্টায় চাঁদ যেটুকু সরেছে পৃথিবী ঘুরে সেই বরাবর আসতে চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে পঞ্চাশ মিনিট বেশি সময় লাগে। এবং সমুদ্রের স্ফীতির (বালজ) দিকও প্রতি দিন সমান পরিমাণ সরে যায়, কারণ ওভালের মেজর এক্সিসকে সব সময় চাঁদের দিকেই থাকতে হবে। এই কারণে প্রতি দিন জোয়ার বা ভাটার সময় ৫০ মিনিট করে পিছাতে থাকে। তার মানে টাইডাল পিরিয়ড, এক জোয়ার থেকে আরেক জোয়ারের ব্যবধান, ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট।

মাসে দুই বার জোয়ার অনেক উঁচু হয়, যার নাম স্প্রিং টাইড (ভরা কটাল), আর দুই বার জোয়ার সবচেয়ে নিচু হয়, যার নাম নিপ টাইড (মরা কটাল)। এর কারণ সূর্য। আর্থ-মুন সিস্টেম সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। যখন পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য একই রেখা বরাবর থাকে, মানে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়, তখন পৃথিবীর উপর চাঁদ (নীল রেখা) ও সূর্যের (কমলা রেখা) টাইডাল ফোর্স যোগ হয়। আর যখন পৃথিবী-চাঁদ রেখা পৃথিবী-সূর্য রেখার সাথে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকে তখন সূর্যের টাইডাল ফোর্স চাঁদের ফোর্সকে কমিয়ে দেয়। এই কারণে মাসে দুই বার স্প্রিং টাইড ও দুই বার নিপ টাইড আসে। নিপ টাইডের সময় চাঁদ ঠিক অর্ধেক ভরা দেখা যায়। অমাবস্যার স্প্রিং টাইডের এক সপ্তাহ পরে আসে নিপ টাইড, তার এক সপ্তাহ পরে আসে পূর্ণিমার স্প্রিং টাইড, এক সপ্তাহ পরে আবার নিপ টাইড, এবং আরো এক সপ্তাহ পরে আবার অমাবস্যার স্প্রিং টাইড।

2. টাইডের মানচিত্র

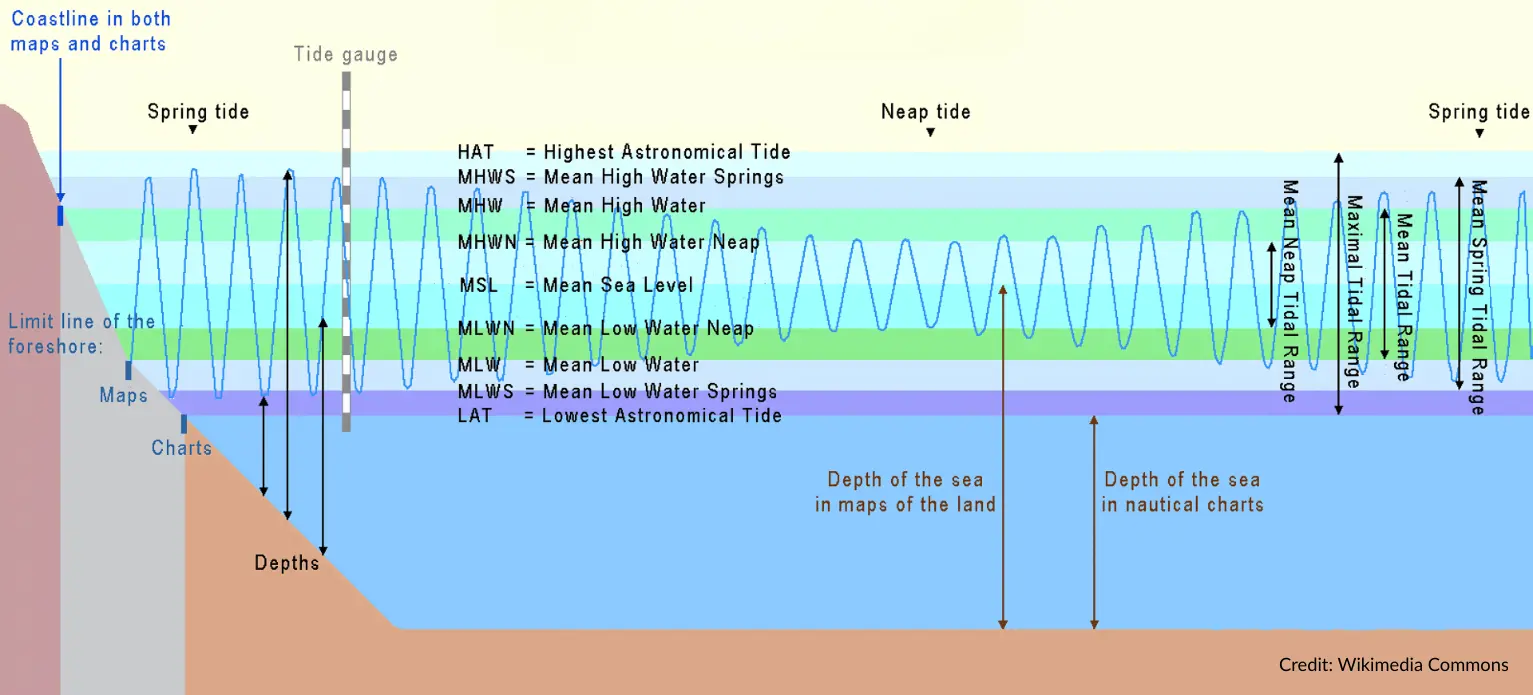

ভূমির কারণে সমুদ্রের পানি সব জায়গায় প্রবাহিত হতে পারে না, সুতরাং জোয়ারের পানি উপকূলে বেশি জমা হয়, ওপেন সমুদ্রে জমে না। উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় টাইড গেজ দিয়ে বিভিন্ন সময় সমুদ্রতলের উচ্চতা মাপা হয়। উপরের ছবিতে এক স্প্রিং টাইড থেকে আরেক স্প্রিং টাইড পর্যন্ত আনুমানিক পনের দিনের ডেটা দেখানো হয়েছে। মিন সি লেভেল থেকে কয়েকটা উচ্চতার বিশেষ নাম আছে। চাঁদের প্রভাবে পানি সর্বোচ্চ যত উপরে উঠতে পারে তার নাম হায়েস্ট এস্ট্রোনমিকেল টাইড, হ্যাট। সারা মাসের সব জোয়ারের গড় উচ্চতাকে বলে মিন হাই ওয়াটার। স্প্রিং টাইডের সময়ের দুইটা জোয়ারের উচ্চতার গড়ের নাম মিন হাই ওয়াটার স্পিংস। আর নিপ টাইডের সময়কার দুইটা জোয়ারের উচ্চতার গড় হলো মিন হাই ওয়াটার নিপ। এই সবকিছুর বিপরীতে প্রায় সিমেট্রিকভাবে আছে ভাটার গভীরতা, যেমন সম্ভাব্য সবচেয়ে গভীর ভাটার নাম লোয়েস্ট এস্ট্রোনমিকেল টাইড, ল্যাট।

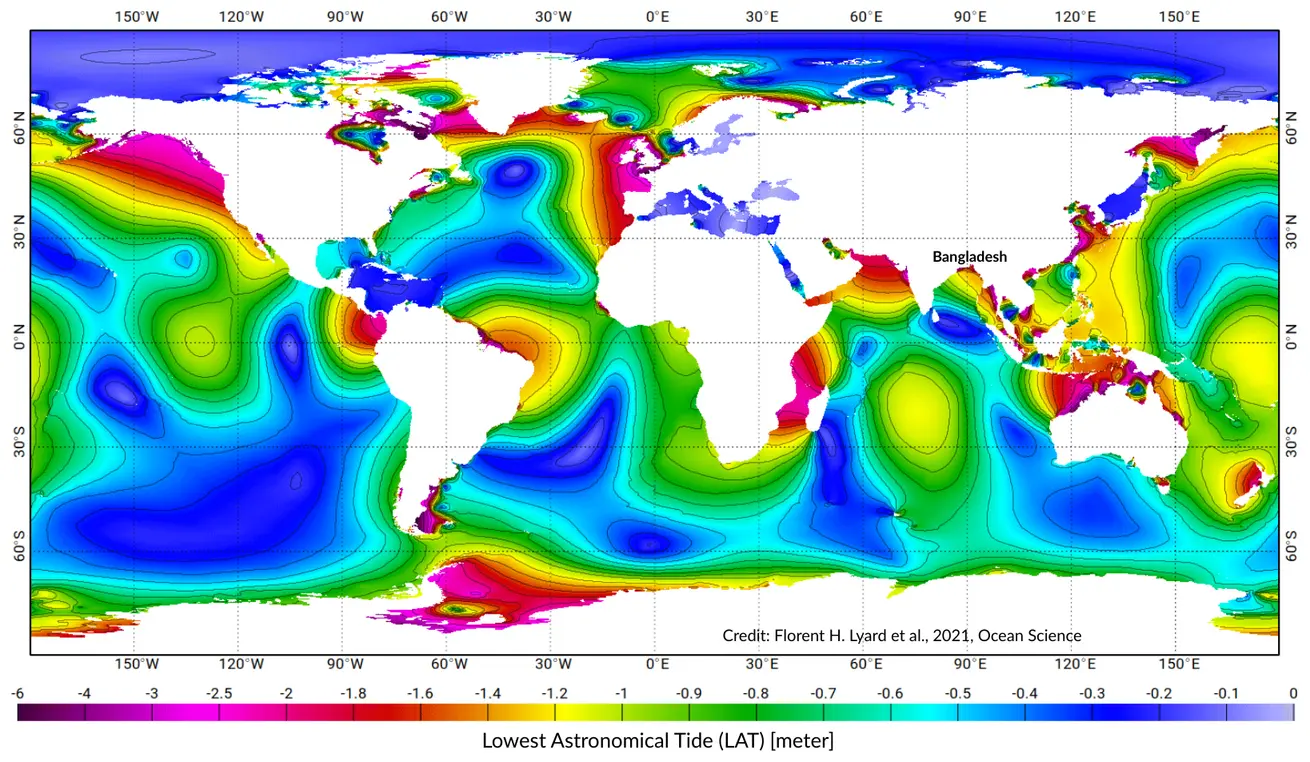

সারা পৃথিবীর সব সমুদ্রের ল্যাটের মানচিত্র উপরে দেখানো হয়েছে মিটার ইউনিটে; ০ মানে মিন সি লেভেল। দেখা যাচ্ছে মিন সি লেভেল থেকে ল্যাট ৬ মিটার পর্যন্ত নিচু হতে পারে। ওপেন ওশানে ল্যাট খুব কম, শূন্যের কাছাকাছি, এখানে জোয়ার ভাটা কোনটাই বেশি হয় না। কোস্টের কাছে ল্যাটের মান সবচেয়ে বেশি, এসব জায়গায় তাই হ্যাটও অনেক বেশি হবে। বাংলাদেশের উপকূলে ল্যাট বা হ্যাটের মান ম্যাক্সিমামের কাছাকাছি, ৩ থেকে ৪ মিটার।

3. বাংলাদেশের টাইডাল কোস্ট

বাংলাদেশের উপকূল তিন অঞ্চলে বিভক্ত: পশ্চিমে সুন্দরবন ও গঙ্গা টাইডাল জোন, কেন্দ্রে মেঘনা ডেল্টা, পূর্বে চট্টগ্রাম কোস্ট। উপকূলীয় অঞ্চলে ২ কোটির বেশি মানুষ থাকে, এবং এই অঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশের উচ্চতা মিন সি লেভেল থেকে ৩ মিটারের কম। একদম দক্ষিণের অংশের উচ্চতা ১ মিটারেরও কম। নিচের মানচিত্রে উপকূল লাল-হলুদ রঙে দেখানো হয়েছে। সমুদ্রের উচ্চতা ১ মিটার ও ৩ মিটার বাড়লে কোন অঞ্চল ডুবে যেতে পারে তা যথাক্রমে নীল ও কালো রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। রং দিয়ে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পরিমাণ (মিলিমিটারে) বুঝানো হয়েছে।

ভারত মহাসাগর থেকে আসা টাইড বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পর পশ্চিমে হিরন পয়েন্ট আর পূর্বে কক্সবাজারে প্রায় একই সময়ে পৌঁছায়। বঙ্গোপসাগরের দুইটা সাবমেরিন ক্যানিয়নের প্রান্তে এই দুই জায়গা অবস্থিত, সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডের প্রান্তে হিরন পয়েন্ট, আর বার্মা ট্রেঞ্চের কাছে কক্সবাজার। এই দুই অঞ্চলের মাঝের কোস্টে দিনে দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাটা হয়, দুই জোয়ারের উচ্চতায় পার্থক্য থাকে। পূর্বে তুলনামূলক অগভীর জায়গায় টাইডাল রেঞ্জ (জোয়ারের উচ্চতা থেকে ভাটার গভীরতার দূরত্ব) বেশি। হিরন পয়েন্ট ও কক্সবাজারে স্প্রিং টাইডের সময় টাইডাল রেঞ্জ প্রায় ১০ ফুট (৩ মিটার)।

টাইড নদীতে প্রবেশ করে টাইডাল চ্যানেল তৈরি করে। চ্যানেলের কারণে নদীর পানির স্যালিনিটি বাড়ে। উপরের গ্রাফে সাতক্ষীরার এক স্টেশন থেকে পাওয়া স্যালিনিটি (নিচে) ও পানির তাপমাত্রার (উপরে) ডেটা দেখানো হয়েছে। এই প্লটে বাংলাদেশে টাইডের সাথে আরেকটা বিষয়ের সম্পর্ক বুঝা যায়: বর্ষাকাল, মনসুন। বর্ষার প্রভাবে জুন-জুলাই মাসে স্যালিনিটি কমতে শুরু করে, সেপ্টেম্বরে মিনিমামে পৌঁছায়। পানির তাপমাত্রা মিনিমাম হয় জানুয়ারি মাসে ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে। হাই টাইড বর্ষার সময় বাড়ে, শীতে কমে। কিন্তু টাইডাল রেঞ্জ উল্টা শীতে বাড়ে, বর্ষায় কমে।

টাইডের কারণে নদীর দিকের পরিবর্তন পদ্মা নদীতে প্রায় লৌহজং পর্যন্ত দেখা যায়। আর ব্যাকওয়াটার ইফেক্ট (মোহনার দিকে টাইডের কারণে আপস্ট্রিম দিকে পানির উচ্চতা বাড়া) আরো উত্তরেও পাওয়া যেতে পারে।