- English

- বাংলা

Table of Contents

This is an old revision of the document!

১. পার্টিকেল যুগ

সক্রেটিস: ব্রহ্মপুত্রের জন্ম হিমালয়ের উত্তর ঢালে চিমায়ুংডুং ও আংসির মতো কিছু গ্লেসিয়ার থেকে, যারা এই মানস সরোবর থেকে মাত্র ৭১ কিমি পূর্ব দিকে। এসব গ্লেসিয়ার থেকে অনেক নদীই বের হয়ে এক স্রোতে মিশে সাংপো নদী তৈরি করে। একটা নদীর উৎস বের করা যত কঠিন, ইউনিভার্সের উৎস বের করা তার চেয়ে অন্তত ২৪ গুণ কঠিন।

রবি: বুঝলাম যে তুমি কাজটা সহজ করার জন্য শুধু আংসির উপর ফোকাস করতে চাচ্ছ। কিন্তু মহাবিশ্বের পার্টিকেল যুগের বর্ণনা সহজ করা এত সোজা হবে না। পার্টিকেল ফিজিক্সের স্ট্যান্ডার্ড মডেল গাণিতিকভাবে না বুঝলে এটা বুঝা সম্ভব না।

সক্রেটিস: প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা বলত, মহাবিশ্বের ভিত্তি হলেন ব্রহ্ম, ব্রহ্মের মন থেকে তৈরি হয়েছে মানস সরোবর, আর ব্রহ্মের ছেলে হলেন ব্রহ্মপুত্র। মানস সরোবরে এত বার এসেও জুনো যেহেতু ব্রহ্মের মন বুঝতে পারেনি, সেহেতু মনে হয় না আমরাও স্ট্যান্ডার্ড মডেলের গাণিতিক রূপ বুঝতে পারব, তা তোমার সাথে যতই কথা বলি।

জুনো: এত কথা বাদ দিয়ে সবাই চলো ব্রহ্মপুত্রের কথিত উৎসে চলে যাই। বরফের উপর বসে কথা বললে আশাকরি রবির আগুন কিছুটা কমবে।

সক্রেটিস: কোথায় এই ‘কথিত’ উৎস?

হার্মিস: ল্যাটিচুড ৩০.৩৪৮, লঙ্গিচুড ৮২.০৪৫, মানে বিষুবরেখা থেকে ৩০ ডিগ্রি উত্তরে, আর ইংল্যান্ডের গ্রিনিচের উপর দিয়ে যাওয়া প্রাইম মেরিডিয়ান থেকে ৮২ ডিগ্রি পূর্বে। মনে রাখতে হবে বিষুবরেখা থেকে উপরে উত্তর মেরু পর্যন্ত দূরত্ব ৯০ ডিগ্রি, আর প্রাইম মেরিডিয়ান থেকে বিষুবরেখা বরাবর পুরা পৃথিবী ঘুরে আবার গ্রিনিচে ফিরে আসলে মোট ৩৬০ ডিগ্রি দূরত্ব অতিক্রম করা হয়। তাহলে ৩০ ডিগ্রি হলো নব্বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ, আর বিরাশি ডিগ্রি হলো ৩৬০ ডিগ্রির চার ভাগের প্রায় এক ভাগ।

[হার্মিসের অদরকারি কথা শোনার সময় সবাই উড়াল দিয়ে চলে আসে আংসি নদীর উৎসে। আংসির তীরে বরফের উপরে বসে সবাই রবির কাছে শোনে পার্টিকেল যুগের কথা।]

1. বিগব্যাং থেকে স্পেসটাইম

সক্রেটিস: বিগব্যাং থিওরি, অর্থাৎ কসমোলজির স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে, আমাদের মহাবিশ্ব, মানে আমরা সবাই, প্রায় ইনফিনিটলি ক্ষুদ্র একটা বিন্দু থেকে এসেছি। দুই বিন্দুবাসিনী নিয়ে বোর্হেসের কমেডি মনে আছে তো! এখন থেকে প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছর আগে এক বিন্দু থেকে স্থানকাল প্রসারিত হতে শুরু করেছিল, এই ঘটনার নাম বিগ ব্যাং। বিগব্যাঙের বিস্ফোরক এনার্জির কারণে এই প্রসারণ এখনো চলছে, আমাদের মহাবিশ্ব এখনো দিন দিন বড় হচ্ছে। কিন্তু এই কথা আমি অলিম্পাসের দেবতাদেরকে যখনি বলতে যাই তারা প্রশ্ন করেন, এই বিগব্যাঙের আগে কি ছিল বা এই বিগব্যাং কিভাবে হলো? দেবতারাই যদি এমন প্রশ্ন করে, নশ্বরদের কি হবে?

রবি: স্পেসটাইমের জন্মই যদি বিগব্যাঙের সময় হয়ে থাকে তাহলে, বিগব্যাঙের আগে কি ছিল, বা বাইরে কি ছিল সেই প্রশ্নের কোনো অর্থ থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিগব্যাং থেকে তৈরি আমাদের স্পেসটাইম ছাড়া আসলেই কি আর কোনো স্পেসটাইম থাকতে পারে না? এমনকি হতে পারে যে প্রকৃতি আসলে একটা মাল্টিভার্স যেখানে অনেক বা অসীম সংখ্যক চারমাত্রিক ইউনিভার্স আছে? স্থানের তিন মাত্রা ও সময়ের এক মাত্রা একসাথে করে আমরা যে চার মাত্রা চিন্তা করছি তার বাইরে কি কিছু নাই? আমাদের চারটা মাত্রার জন্ম কি আরো বেশি মাত্রার অন্য এক জগৎ থেকে হতে পারে? এসবের উত্তর আমরা এখনো জানি না, জানার চেষ্টা হিসেবে অনেক গাণিতিক থিওরি বানানো হয়েছে, কিন্তু কোন থিওরি বা মডেল সঠিক তা অব্জার্ভেশনের মাধ্যমে এখনো প্রমাণ করা যায়নি। স্ট্রিং থিওরিতে অনেক মাত্রা ইউজ করা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

সক্রেটিস: বুঝলাম যে বিগব্যাঙের পরে কি হয়েছে আমরা জানি, কিন্তু স্বয়ং বিগব্যাঙের কারণ বা গাণিতিক ভিত্তি এখনো অজানা। গাণিতিক থিওরিগুলা কি ইউনিভার্সের অংশ, না বাইরে থেকে ইউনিভার্সের উপর চাপিয়ে দেয়া আইন?

রবি: ভালো প্রশ্ন। তোমার স্টুডেন্ট প্লেটো আর তার স্টুডেন্ট এরিস্টটল এটা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু করে গিয়েছিলেন তা এখনো চলছে। রজার পেনরোজের বানানো এই ফিগার দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতিতে বা বাস্তবতায় তিনটা জগৎ কল্পনা করা যায়: গাণিতিক, ফিজিকেল, মানসিক। গাণিতিক জগতে অসংখ্য জিনিস আছে (গণিতের সবকিছু), কিন্তু তার সামান্য কয়েকটা (যেমন, ফিজিক্সের মৌলিক তত্ত্ব) পুরা ফিজিকেল জগৎ তৈরি করে, বা নিয়ন্ত্রণ করে, যা ছবিতে ‘1’ দিয়ে চিহ্নিত তীরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। একইভাবে ফিজিকেল জগতে অসংখ্য জিনিস আছে (গরিলা থেকে গ্যালাক্সি), যার সামান্য কয়েকটা (যেমন, আমাদের ব্রেইন) পুরা মানসিক জগৎ তৈরি করে, বা নিয়ন্ত্রণ করে, যা ‘2’ দিয়ে দেখানো হয়েছে। এবং মানসিক জগতেও অসংখ্য জিনিস আছে (সব প্রাণীর সব চিন্তা), যার সামান্য কয়েকটা (থিওরিস্টদের কিছু চিন্তা) গাণিতিক জগৎকে ধারণ করতে পারে, যা ‘3’ দিয়ে দেখানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই চক্রে কোন জগৎটা প্রথম, কোন জগৎ থেকে বাকি দুই জগতের জন্ম বা শুরু, না কি তিনটাই একসাথে থাকে? প্লেটোর মতে গাণিতিক বা ফর্মাল জগৎ থেকে সবকিছুর শুরু, এরিস্টটলের মতে সবার আগে ফিজিকেল জগৎ, আর বিশপ বার্কলির মতে মানসিক জগৎ থেকে সবকিছুর জন্ম।

সক্রেটিস: তার মানে প্লেটো মনে করত ইউনিভার্স না থাকলেও সব থিওরি থাকবে, কারণ থিওরি ইউনিভার্সের বাইরে আলাদাভাবে গাণিতিক জগতে থাকে।

রবি: হ্যাঁ। আর এরিস্টটলের মতে থিওরি হচ্ছে ইউনিভার্সের বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষের বানানো মডেল। মহাবিশ্ব না থাকলে তত্ত্বও থাকবে না।

সক্রেটিস: আমাদের ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এরিস্টটলের বস্তুবাদই সবচেয়ে সঠিক মনে হয়।

রবি: সেটা তোমার নিজস্ব চয়েজ। আমি প্লেটোবাদী। ম্যাথের বিউটি আর থিওরির অর্থ যে বুঝতে পেরেছে তার পক্ষে ম্যাথ ছাড়া অন্য কিছুকে উৎস ভাবা সম্ভব না।

সক্রেটিস: আচ্ছা, তাহলে এই তিন জগৎ মিলিয়ে বাস্তবতার মৌলিক গাঠনিক উপাদান কি কি বলা যায়?

রবি: অবশ্যই স্টেমিক, মানে স্পেস, টাইম, এনার্জি, ম্যাটার, ইনফর্মেশন, ও চেতনা।

সক্রেটিস: তোমার ম্যাথ কোথায়?

রবি: ম্যাথের সবকিছু ওই ইনফর্মেশনের ভিতরে আছে।

সক্রেটিস: চেতনা আলাদা করার কি দরকার ছিল? মানসিক সবকিছুও তো ইনফর্মেশনের মধ্যে পড়ে।

রবি: অনেক কগ্নিটিভ বিজ্ঞানীই মনে করেন চেতনা অন্য টাইপের জিনিস, ইনফর্মেশন না। কিন্তু সেটা অন্য বিতর্ক। আমাদের প্রথমে ফোকাস করা উচিত স্টেমিকের শুধু ‘স্টেম’ নিয়ে, মানে স্পেস, টাইম, এনার্জি ও ম্যাটারের উপর।

সক্রেটিস: এই চারটা একসাথে ব্যাখ্যা করা যায় রেলেটিভিটি দিয়ে, কিন্তু কেবল অনেক বড় স্কেলে। অনেক ছোট এটমিক বা সাবেটমিক স্কেলে রেলেটিভিটি খাটে না, সেখানে এনার্জি ও ম্যাটার ব্যাখ্যা করতে হয় কোয়ান্টাম থিওরি দিয়ে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে জেনারেল রেলেটিভিটি মিশিয়ে যদি একটা থিওরি বানানো যায় তাহলে স্টেম সব স্কেলেই একসাথে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একটা থিওরি অফ এভ্রিথিং (টো) বানানোর চেষ্টা অনেক ফিজিসিস্ট এখনো করে যাচ্ছেন, তুমিও তাদের একজন না কি?

রবি: আমি এখনো মনে করি স্ট্রিং থিওরির ভবিষ্যৎ কোনো একটা ভার্সন সবকিছু ইউনিফাই করতে পারবে। কিন্তু সেটা অবশ্যই তোমরা বুঝবে না। বরং আমাদের এখন দেখা উচিত ইউনিফাই করা মানে কি, আর টো’র মধ্যে এই ‘এভ্রিথিং’ আসলে কি?

সক্রেটিস: তাহলে আমাদেরকে বলো এভ্রিথিং মানে কি, আর ইউনিফাই করা মানে কি।

2. এনার্জির জন্ম

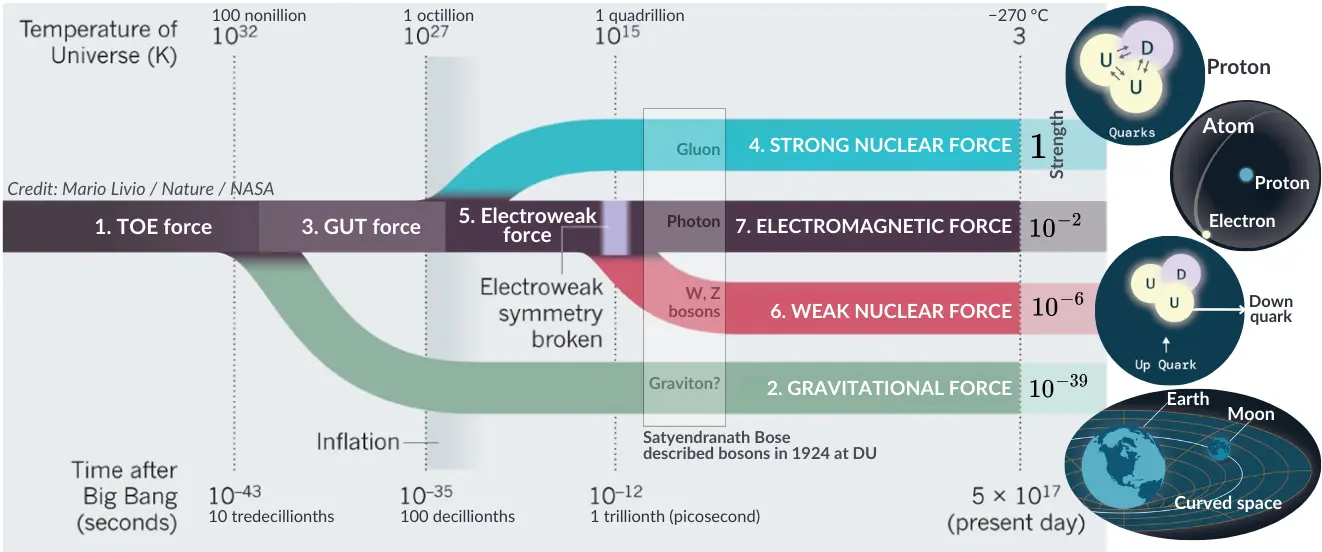

রবি: বর্তমানে আমাদের ইউনিভার্সে এনার্জি আছে চার রকমের। একেক এনার্জির ইন্টারেকশন একেক রকম। এনার্জির ইন্টারেকশনকে আমরা ফোর্স বলি। তাহলে চার এনার্জির সাথে সম্পর্কিত ফোর্সও আছে চারটা: স্ট্রং, ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক, উইক, আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স।

সক্রেটিস: হ্যাঁ, তোমার এই ফিগারে তাই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি স্টেমের স্পেস, টাইম, ম্যাটার বাদ দিয়ে এনার্জি দিয়ে শুরু করলে কেন?

রবি: কারণ, সক্রেটিস, বিগব্যাঙের পর শুরুতে শুধু স্পেসটাইম আর এনার্জি ছিল, ম্যাটার পরে এনার্জি থেকে তৈরি হয়েছে; এটা আইনস্টাইনের $E=mc^2$ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, যদি $E$তে এনার্জি আর $m$তে ম্যাটার বুঝাও, $c$ তো আলোর বেগ। ম্যাটারের কথায় আমরা পরে যাব। ফিগারে দেখো, চার ধরনের এনার্জি বা ফোর্স স্বাধীন অস্তিত্ব পেয়েছে ইউনিভার্সের ইতিহাসের প্রথম ১ পিকোসেকেন্ডের মধ্যে। এক পিকোসেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ।

সক্রেটিস: ম্যাটার এখন না বুঝলেও ম্যাটার করে না, কিন্তু স্পেসটাইমের জন্ম কিভাবে হলো সেটা না বলেই এনার্জিতে চলে যাবে?

রবি: শূন্য টাইম বলে কিছু আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। প্লাংক টাইমে গিয়ে আমাদের সব থিওরি ভেঙে পড়ে। প্লাংক টাইম হলো এক সেকেন্ডের ১ কোয়াটোরডেসিলিয়ন (একের পরে ৪৫টা শূন্য) ভাগের এক ভাগ, তার মানে $10^{-45}$ সেকেন্ড। প্লাংক টাইমের পর থেকেই স্পেসটাইম ছিল, আর তার সাথে শুধু একটা ইউনিফাইড এনার্জি ও ফোর্স ছিল। এর নাম টো ফোর্স, কারণ কোনোদিন থিওরি অফ এভ্রিথিং আবিষ্কার করা গেলে সেই থিওরি দিয়ে এই ফোর্স ব্যাখ্যা করা যাবে।

রিয়া: দাঁড়াও, তোমার ফিগারে সময় আর টেম্পারেচারের ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না। কালচারাল যুগে অভ্যস্ত আমি এত ছোট সংখ্যা হজম করতে অনেক কষ্ট পাচ্ছি। এই টো ফোর্সের যুগে মহাবিশ্বের বয়স আর তাপমাত্রা কত ছিল?

রবি: মনে রেখো, প্রথম পিকোসেকেন্ডেই সব ফোর্সের জন্ম হয়ে গেছে। টো ফোর্সের অস্তিত্ব ছিল এর চেয়েও অনেক আগে, যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল ১ সেকেন্ডের ১০ ‘ট্রেডেসিলিয়ন’ ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম। সংখ্যা নামের আর্টিকেলে গেলে ছোট ও বড় সংখ্যার নামের একটা লিস্ট পাবে। এই লিস্টের উপর মাঝেমাঝে মেডিটেশন করলে এই ধরনের সংখ্যা অনুভব করতে পারবে।

রিয়া: লিস্টে যা দেখছি, ১ ট্রেডেসিলিয়ন মানে একের পরে ৪২টা শূন্য, তাহলে ১০ ট্রেডেসিলিয়ন মানে একের পরে ৪৩টা শূন্য। একের পরে মাত্র বারোটা শূন্য বসালেই এক ট্রিলিয়ন হয়ে যায়, আর এখানে বসাতে হবে ৪৩টা। এক সেকেন্ডকে এত বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভয়ানক ছোট্ট সময় আসবে সেটা কোনো মানুষের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। আর টেম্পারেচার অনুভব করার চেষ্টাও করতে চাই না।

রবি: এই বরফের মধ্যে বসে সেই সময় মহাবিশ্বের টেম্পারেচার কত ছিল তা ভাবতে অন্যরকম ভালো লাগার কথা। ভেবে দেখো। ব্রহ্মপুত্রের উৎস অনেক ঠাণ্ডা, যত মোহনার দিকে (বঙ্গোপসাগরের দিক) যাব তাপমাত্রা তত বাড়বে। ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে উল্টা। বিগব্যাঙের সময় টেম্পারেচার ছিল সবচেয়ে বেশি, তার পর থেকে ইউনিভার্স যত প্রসারিত হয়েছে, তার ডেন্সিটি ও টেম্পারেচার দুইটাই তত কমেছে, এখনো কমছে।

রিয়া: এই ফিগার আর নাম্বারের লিস্ট মিলিয়ে দেখলে বলতে পারি, ইউনিভার্সের বয়স যখন এক সেকেন্ডের ১০ ট্রেডেসিলিয়ন ভাগের এক ভাগ ($10^{-43}$ সেকেন্ড), আর টেম্পারেচার যখন ১০০ ননিলিয়ন কেলভিন ($10^{32}$ K), তখন টো ফোর্স ভেঙে দুইটা আলাদা ফোর্সের জন্ম হয়েছে, গ্র্যাভিটি আর গাট ফোর্স। ‘গাট’ মানে কি?

রবি: ‘গাট’ মানে গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে পাকিস্তান থেকে নির্বাসিত বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম এই থিওরি আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, গ্ল্যাশো আর ওয়াইনবার্গের সাথে। এটাই এখন পর্যন্ত প্রমাণিত টো’র সবচেয়ে কাছের থিওরি। মহাবিশ্বের বয়স যখন এক সেকেন্ডের ১০০ ডেসিলিয়ন ভাগের এক ভাগ, আর তাপমাত্রা যখন ১ অক্টিলিয়ন ডিগ্রি, তখন গাট ফোর্স থেকে দুইটা স্বাধীন ফোর্স জন্মায়: স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ও ‘ইলেক্ট্রোউইক’ ফোর্স। আর সব শেষে এক পিকোসেকেন্ড বয়সে, এক কোয়াড্রিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় ইলেক্ট্রোউইক ফোর্স ভেঙে শেষ দুই স্বাধীন ফোর্স তৈরি করে: ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স এবং উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স।

রিয়া: চার ফোর্সের নামের বাম দিকে দেখি কিছু পার্টিকেলের নাম লেখা, আর ডান দিকে কিছু সংখ্যা আর ছবি। এসবের অর্থ কি?

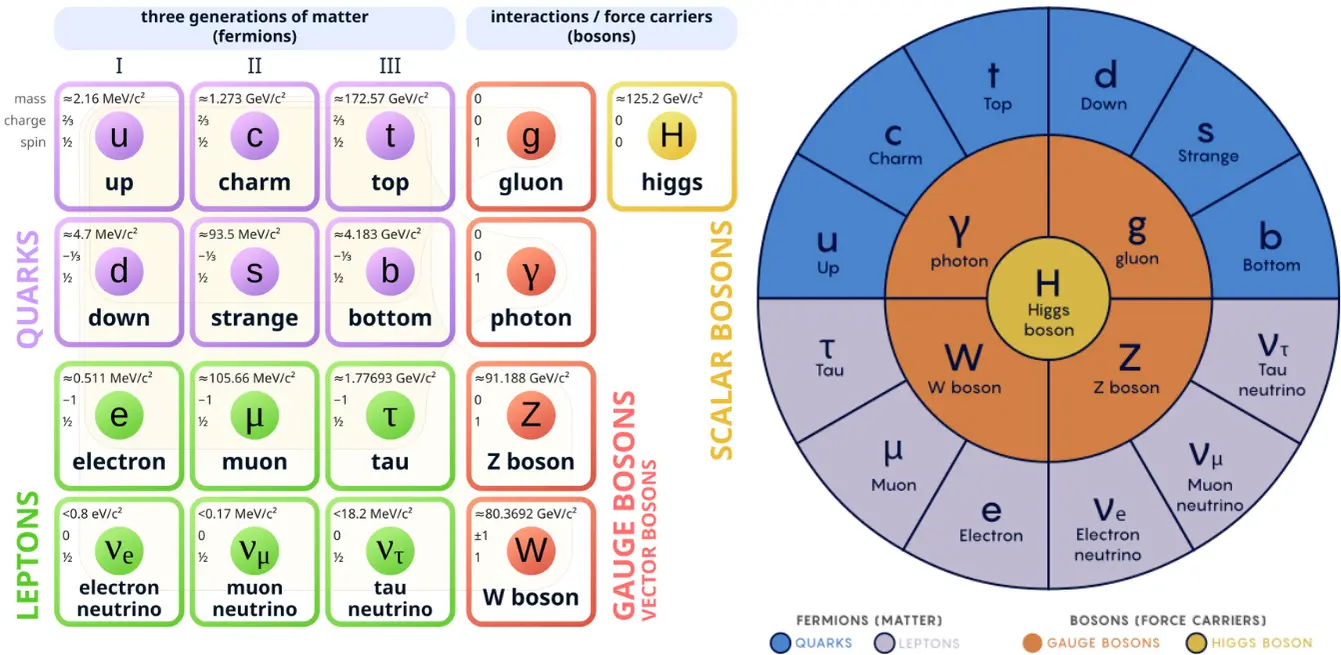

রবি: যারা ম্যাথের মাধ্যমে কিছু বুঝতে পারবে না তাদের সুবিধার জন্য এগুলো এই চার ফোর্সের একটা প্রাথমিক পরিচিতি। প্রত্যেক ফোর্স কাজ করে নির্দিষ্ট পার্টিকেল আদান-প্রদানের মাধ্যমে। স্ট্রং ফোর্সের বা ইন্টারেকশনের কণা হলো গ্লুয়ন, ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্সের ফোটন, এবং উইক ফোর্সের জন্য তিন ধরনের বোসন, যেমন, জেড বোসন। গ্র্যাভিটির জন্য এই রকম কণা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে মানুষ যেমন বাচ্চা নেয়ার আগেই নাম ঠিক করে রাখে, তেমনি ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের আশায় বিজ্ঞানীরা এর নাম ঠিক করে রেখেছেন ‘গ্র্যাভিটন’। স্ট্রং ফোর্স সবচেয়ে স্ট্রং, এর শক্তি ১ ধরে বাকিদের শক্তি এর সাথে তুলনা করা হয়েছে ফিগারের ডান দিকে। স্ট্রং ফোর্সের তুলনায় ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স ১০০ গুণ দুর্বল, উইক ফোর্স ১ মিলিয়ন গুণ দুর্বল, আর গ্র্যাভিটি ১ ডুওডেসিলিয়ন গুণ দুর্বল।

রিয়া: কিন্তু সবচেয়ে বেশি বুঝা দরকার কোন ফোর্সটা আসলে কি।

রবি: সেটাই একেবারে ডানের চার ছবিতে দেখানো হয়েছে। স্ট্রং আর উইক ফোর্স এটমের নিউক্লিয়াসের ভিতরেই শুধু কাজ করে। স্ট্রং ফোর্স তিনটা কোয়ার্ক জোড়া লাগিয়ে প্রোটন তৈরি করে। উইক ফোর্স এই প্রোটনের একটা আপ কোয়ার্ককে ডাউন কোয়ার্কে বদলে দেয়ার মাধ্যমে প্রোটনটাকে নিউট্রনে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে, এবং এভাবেই রেডিওএক্টিভিটির জন্ম হয়। ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করে এটম অক্ষত রাখে। আর গ্র্যাভিটি পৃথিবীর চারদিকের স্পেস বাঁকিয়ে চাঁদকে তার চারদিকে ঘুরতে বাধ্য করে।

রিয়া: কিন্তু একটা জিনিস ব্যাখ্যা করোনি। তোমার ফিগারের মাঝখানের দিকে এক পিকোসেকেন্ডের সময়ে লেখা আছে ‘ইলেক্ট্রোউইক সিমেট্রি ব্রোকেন’, এর মানে কি?

রবি: এটাই সবচেয়ে জরুরি জিনিস। আমি চার এনার্জির বা ফোর্সের জন্মের সিকোয়েন্সটা বললাম, কিন্তু কেন এইভাবে একটা থেকে ভেঙে চারটা হলো তা বলিনি। কারণটাকে ফিজিক্সে বলে সিমেট্রির ভাঙন। ফিজিক্সের কোনো থিওরিতে সিমেট্রি থাকা মানে, সেই থিওরি সব স্পেসে ও টাইমে একইভাবে প্রযোজ্য। গ্র্যাভিটির থিওরি গাছের আপেলের জন্য যেমন খাটে, এন্ড্রমিডা গ্যালাক্সির জন্যও তেমন খাটে, এবং আজকে যতটা সত্য গতকালও ততটাই সত্য ছিল, আগামীকালও ততটাই থাকবে। এই সিমেট্রির আরো চরম একটা রূপ আছে, যেখানে এমনকি পার্টিকেলের পরিচয়ও সিমেট্রিক হয়ে যায়, যার অর্থ এক কণার সাথে আরেক কণার কোনো তাত্ত্বিক পার্থক্য থাকে না। যেমন, ইলেক্ট্রোউইক থিওরির সিমেট্রি ভাঙার আগে ফোটন আর জেড বোসনের মধ্যে পার্থক্য ছিল না, মহাবিশ্বের এক পিকোসেকেন্ড বয়সে যখন সিমেট্রিটা ভেঙে গেছে তখনি এই দুই কণা আলাদা হয়ে গেছে। একই ধরনের সিমেট্রি-ভাঙন আগেও দুই বার হয়েছে, যদিও সেগুলো আমরা ল্যাবে আবিষ্কার করতে পারিনি।

রিয়া: বুঝলাম, কিন্তু, সক্রেটিস, তোমার কি মনে হয় না রবির এই বর্ণনা বেশি তাত্ত্বিক, এবং আমরা পুরা ব্যাপারটা এখনো ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি না?

সক্রেটিস: ঠিক।

রবি: তাহলে একটা মেটাফরের সময় এসে গেছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে সিমেট্রি ভেঙে যাওয়ার কারণ আসলে ফেইজের পরিবর্তন। যেমন, ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি গ্যাস হিসেবে থাকে। টেম্পারেচার কমাতে থাকলে ১০০ ডিগ্রির আগ পর্যন্ত খুব বড় কিছু হবে না, কিন্তু ১০০ ডিগ্রিতে আসলেই পানি গ্যাস থেকে তরল হয়ে যাবে। অন্য কোনো তাপমাত্রায় না, শুধু ১০০ ডিগ্রিতেই পানির ফেইজ পাল্টাতে পারে এইভাবে। তারপর তাপমাত্রা আরো কমাতে থাকলে ০ ডিগ্রির আগ পর্যন্ত আবারো বড় কিছু হবে না, কিন্তু ঠিক ০ ডিগ্রিতে পানির ফেইজ তরল থেকে কঠিন হয় যাবে, আমরা বরফ পাব। পানির এই দুই ফেইজ পরিবর্তনের সাথে ইউনিভার্সের শেষ দুই ফেইজ ট্রাঞ্জিশনের তুলনা করা যায়। এক সেকেন্ডের ১০০ ডেসিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বয়সে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কমতে কমতে ১ অক্টিলিয়ন ডিগ্রিতে যখন পৌঁছায় তখনি গাট ফোর্সের সিমেট্রি ভাঙে, আর তার পার্টিকেলের ফেইজ ট্রাঞ্জিশন ঘটে, মেটাফরিকেলি আগেরটা যদি গ্যাস হয় তবে পরেরটা হবে তরল। তারপর তাপমাত্রা আরো কমে এক পিকোসেকেন্ড বয়সে যখন ১ কোয়াড্রিলিয়ন ডিগ্রি হয়, তখন ইলেক্ট্রোউইকের সিমেট্রি ভাঙে, তার কণার আরেকটা ফেইজ ট্রাঞ্জিশন ঘটে, মেটাফরিকেলি তরল থেকে কঠিন বরফ হওয়ার মতো।

রিয়া: এবার আমি বুঝতে পারছি বেটার। কিন্তু এক অক্টিলিয়ন ডিগ্রি বয়সে যে ইনফ্লেশন লিখে রেখেছ তার একটু ব্যাখ্যা দরকার।

রবি: তরল পানি ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করতে চাইলে যেমন হিট বা এনার্জি দিতে হয়, তেমনই বাষ্প জমিয়ে তরল পানিতে রূপান্তরিত করার সময় এনার্জির রিলিজ ঘটে। একইভাবে ইউনিভার্সের প্রতিটা ফেইজ ট্রাঞ্জিশন বা সিমেট্রি ব্রেকিঙের সময় প্রচুর এনার্জি বিমুক্ত হয়েছিল। এক অক্টিলিয়ন ডিগ্রিতে এনার্জির রিলিজ এত বেশি হয়েছিল যে তাতে ইউনিভার্স হুট করে অনেক বড় হয়ে যায়। এই ঘটনার নাম ইনফ্লেশন, তবে এর নিশ্চিত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

রিয়া: এই সব ফেইজ-পাল্টানো, সিমেট্রি-ভাঙা পার্টিকেল আমাদের আরো ভালো চিনতে হবে।

3. ম্যাটারের জন্ম

4. ফোটনের পটভূমি

5. লাইট, কালার, টেলিস্কোপ