Table of Contents

This is an old revision of the document!

স্পেস ফিজিক্স

স্পেস ফিজিক্স, বা সোলার-টেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্স, কাজ করে মূলত আউটার স্পেসে হাই এনার্জির চার্জিত পার্টিকেলের সাথে ইলেক্ট্রিক ও ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের ইন্টারেকশন নিয়ে। সূর্য থেকে সারাক্ষণ বের হতে থাকা সোলার উইন্ডের চার্জিত পার্টিকেল পুরা হেলিওস্ফিয়ার জুড়ে একটা স্পেস প্লাজমা তৈরি করে। আমরা সোলার সিস্টেমের যেখানেই স্পেসক্রাফট স্যাটেলাইট বা স্পেস স্টেশন পাঠাতে বা বসাতে চাই না কেন, সবকিছুকেই এই প্লাজমার ভিতরে চলাচল করতে হয়। পৃথিবীর এটমস্ফিয়ারে চলতে পারে এমন এরোপ্লেন বানানোর জন্য যেমন এটমস্ফিয়ারের বিজ্ঞান জানতে হয়, তেমনি সৌরজগতের হেলিওস্ফিয়ারে চলাচলের যোগ্য স্পেসক্রাফট ও স্যাটেলাইট বানাতে হলে হেলিওস্ফিয়ারের বিজ্ঞান বুঝতে হয়, এবং এই বিজ্ঞানের নামই স্পেস ফিজিক্স।

স্পেসযুগ শুরুর আগে স্পেস ফিজিক্স করা হতো মূলত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশের বিভিন্ন প্রসেস অব্জার্ভ ও ডিটেক্ট করার মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়ের বেশির ভাগ গবেষণা হয় রকেট ও স্পেসক্রাফট মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেকশনের জায়গাগুলো থেকে সরাসরি ডেটা কালেক্ট করার মাধ্যমে। কালেকশনের জন্য যেসব যন্ত্র ইউজ করা হয় তার মধ্যে আছে ক্যামেরা, ফটোমিটার, স্পেক্ট্রোমিটার, ম্যাগ্নেটোমিটার। গত একশ বছরে এই ফিল্ডের চেহারা পুরা পাল্টে গেলেও এর ইতিহাস অনেক পুরানো, মানুষ যখন থেকে অরোরা দেখে মুগ্ধ হয়েছে, চুম্বকের আকর্ষণ দেখে অবাক হয়েছে, তখন থেকেই স্পেস ফিজিক্সের সূচনা।

1. স্পেস ফিজিক্সের ইতিহাস

স্পেস ফিজিক্স শুরু হয়েছে পৃথিবীর দুইটা জিনিস নিয়ে মানুষের আগ্রহের কারণে: অরোরা ও ভূচুম্বক। অরোরা দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক আগে, ভূচুম্বকের অস্তিত্ব অবশ্য কম্পাস আবিষ্কারের আগে বুঝা যায়নি। পৃথিবীর অনেক জাতির ধর্মগ্রন্থে অরোরার প্রতি ইঙ্গিত আছে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসের জেনোফেনিস ‘জ্বলন্ত মেঘের চলন্ত পুঞ্জ’ বলতে অরোরাই বুঝিয়েছিলেন। চাইনিজ রেকর্ডে চার হাজার বছরেরও বেশি আগে অরোরা দেখার প্রমাণ আছে।

1.1 অরোরা ও জিওম্যাগ্নেট দিয়ে শুরু

অরোরা নিয়ে অনেক কুসংস্কার ও ভয় ছিল। ইউরোপে সতের শতকে এ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রশ্নোত্তর শুরু হয়। গ্যালিলিও প্রস্তাব করেছিলেন, পৃথিবীর ছায়া থেকে উঠা বাতাসে সূর্যের আলো পড়লে অরোরা তৈরি হয়। উত্তরের অরোরা বুঝাতে ‘অরোরা বোরিয়ালিস’ শব্দটাও তার বানানো। ফ্রান্সের দার্শনিক-পাদ্রি পিয়ের গাসেঁদি বুঝতে পেরেছিলেন যে অরোরা পৃথিবীর সার্ফেস থেকে অনেক উপরের ঘটনা, কারণ অনেক দূরের দুই জায়গা থেকে অরোরা দেখতে একই রকম লাগে। একই সময় দেকার্ত অরোরার জন্য দায়ী করেছিলেন উত্তর মেরুর কাছাকাছি এলাকার বরফ থেকে আলোর প্রতিফলনকে। সতের শতকের শেষ অর্ধেকে সূর্যের এক্টিভিটি আর অরোরা দুটাই অনেক কমে গিয়েছিল।

আঠার শতকে এডমন্ড হ্যালি অরোরার সাথে ভূচুম্বকের দিকের একটা সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার ডে মেরান হ্যালির সাথে দ্বিমত করে অরোরার সাথে সানস্পটের সংযোগ থাকার কথা বলেন। তখন থেকেই ভূচুম্বকের সাথে অরোরা গবেষণার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

জিওম্যাগ্নেটের অস্তিত্ব নিয়ে প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় এগার শতকের চাইনিজ বইয়ে কম্পাস বিষয়ক আলোচনায়। বারো শতকে ইউরোপেও জিওম্যাগ্নেট ও কম্পাস নিয়ে বই লেখা হয়েছে যাতে আছে, মেঘলা দিনে নাবিকরা কম্পাস দিয়ে উত্তর দিক ঠিক করে। চৌদ্দ শতকের মধ্যে অনেক জাহাজেই নিয়মিত কম্পাস ইউজ করা হতো।

পৃথিবীর একেক জায়গা থেকে চৌম্বক মেরু ও ভৌগলিক মেরুর দিকের মধ্যে পার্থক্য (যার নাম ডেক্লিনেশন) একেক রকম। এটা কখন প্রথম বুঝা গেছে আমরা নিশ্চিত জানি না। কিন্তু ষোল শতকে ইউরোপে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়েছে, রোমের ডেক্লিনেশন ৬ ডিগ্রি আর জার্মানির নুরেম্বার্গের ডেক্লিনেশন ১০ ডিগ্রি। পর্তুগালের নাবিক জোয়াও দে কাস্ত্রো ১৫৩৮ থেকে ১৫৪১ সালের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূল আর লোহিত সাগরে ৪৩ জায়গার ডেক্লিনেশন মেপেছিলেন।

ভূচুম্বক ফিল্ড মাটির দিকে আনত, যার মানকে বলে ইনক্লিনেশন। এটা মাপা যায় পিভটের উপর বসানো কম্পাস দিয়ে, যা সম্ভবত প্রথম বানানো হয়েছিল ষোল শতকের শেষের দিকে।

ঠিক ১৬০০ সালে উইলিয়াম গিলবার্টের বিখ্যাত বই ‘দে মাগ্নেতে’ প্রকাশিত হয়। এতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, পুরো পৃথিবী ম্যাগ্নেটিক। গিলবার্ট অবশ্য পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড কন্সটেন্ট ভেবেছিলেন যা ঠিক না। সতের শতকে জানা যায় ডেক্লিনেশন সময়ের সাথে পাল্টায়। এই শতকের শেষ দশকেই এডমন্ড হ্যালি রাজার টাকায় আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরে ও দক্ষিণে অভিযান চালিয়েছিলেন যার মাধ্যমে জিওম্যাগ্নেটিজম গবেষণায় এসেছিল নতুন তরঙ্গ। অরোরার কারণ নিয়ে হ্যালি ও ডে মেরানের বিতর্কের কথা আগেই বলেছি। সতের শতক শুরু হয়েছে ১৬০০তে গিলবার্টের বই দিয়ে আর শেষ হয়েছে ১৭০০তে হ্যালির ভয়েজ দিয়ে।

1.2 আঠার-উনিশ শতক

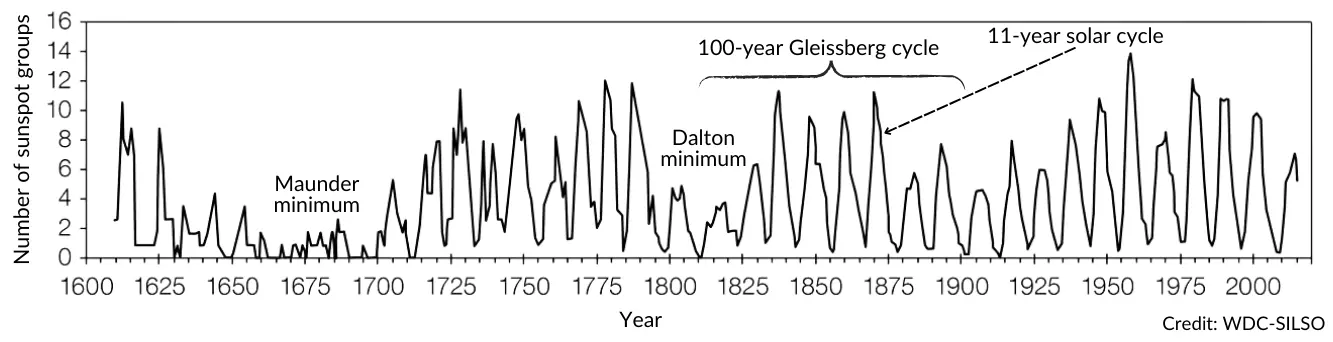

সোলার-টেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের টেরেস্ট্রিয়াল অংশে সতের শতকের মধ্যেই যথেষ্ট কাজ হয়েছে, কিন্তু সোলার অংশে অগ্রগতির জন আরো সময় লেগেছে। গ্যালিলিও দুরবিন দিয়ে সানস্পট দেখেছিলেন, কিন্তু সতের শতকের শেষ অর্ধেকে সানস্পট অনেক কমে যাওয়ায় (১৬৪৫ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত ‘মন্ডার মিনিমাম’) এ নিয়ে আর ভালো কাজ সম্ভব হয়নি।

উপরের ফিগারে দেখানো ১১ বছরের সোলার সাইকেল আবিষ্কার হয়েছে ১৮৫১ সালে। এই সাইকেলের সাথে সূর্যের ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের সম্পর্ক আছে। যেমন, ২০০৬-২০১০ এর মধ্যে হওয়া সোলার মিনিমামের সময় সূর্যের ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড অনেক দুর্বল ছিল। আঠার শতকে স্পেস ফিজিক্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল এটা যে কম্পাস সব সময় নড়তে থাকে। সুইডেনে কম্পাস নিয়ে হাজার হাজার অব্জার্ভেশনের মাধ্যমে জিওম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের ডেইলি চেঞ্জ বুঝা যায়। এই চেঞ্জের কারণ নিজের অক্ষে পৃথিবীর রোটেশন।

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুইডেনেই অরোরার সাথে ভূচুম্বকের সম্পর্ক আবিষ্কার হয়। আর এই শতকের শেষের দিকে প্রথমে জেমস কুক অরোরা অস্ট্রালিস (দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের অরোরা) দেখেন, আর তার বিশ বছর পর ইংল্যান্ডের হেনরি ক্যাভেন্ডিশ ত্রিকোণমিতি ইউজ করে অরোরার হাইট বের করেন ৮০ থেকে ১১৫ কিলোমিটার। ক্যাভেন্ডিশের হিসাব আগে করা হ্যালি ও ডে মেরানের চেয়ে অনেক নিখুঁত ছিল।

উনিশ শতকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। একসাথে অনেক জায়গা থেকে জিওম্যাগ্নেটিক ফিল্ড মাপা শুরু হয় ম্যাগ্নেটোমিটার দিয়ে। কালেক্ট করা সব ডেটার ভালো গাণিতিক বিশ্লেষণ করেছিলেন জার্মানির কার্ল গাউস। এর ফলে বুঝা গিয়েছিল ফিল্ডের কোন অংশটা মাটির নিচ থেকে আসে আর কোনটা এটমস্ফিয়ারে অনেক উপরে তৈরি হয়।

এই শতকেরই মাঝামাঝি সময়ে জার্মানির হাইনরিখ শোয়াবে আবিষ্কার করেন যে সূর্যের সার্ফেসে সানস্পটের সংখ্যা আনুমানিক দশ বছরের একটা সাইকেলে উঠানামা করে, যাকে এখন আমরা সোলার সাইকেল বলি। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্রিটিশ কলোনিতে যখন ম্যাগ্নেটিক অব্জার্ভেটরি বসানো হয় তখন ইংলিশ এক বিজ্ঞানী বিভিন্ন মহাদেশের ডেটা এনালাইসিস করে বুঝতে পারেন যে পৃথিবীর জিওম্যাগ্নেটিক ডিস্টার্বেন্স সোলার সাইকেলের সাথেই উঠানামা করে।

রিসেন্ট ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটে ১৮৫৯ সালে। ইংল্যান্ডের এমেচার এস্ট্রোনমার রিচার্ড ক্যারিংটন সূর্যের সার্ফেসে সাদা-আলোর এক বিশাল ফ্লেয়ার (দাউদাউ আগুন) লক্ষ করেন, একইসাথে লন্ডনের এক ম্যাগ্নেটিক অব্জার্ভেটরি দেখতে পায় পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে বড় ধরনের ডিস্টার্বেন্স। এখন আমরা জানি এর কারণ ছিল সূর্য থেকে আসা সোলার উইন্ড। পৃথিবীকে সূর্যের সাথে যুক্ত করা সুপারসনিক সোলার উইন্ড এসে তখন আমাদের আয়নোস্ফিয়ারের অনেক ইলেক্ট্রন খসিয়ে নিয়েছিল এটম থেকে, এর ফলে তড়িৎ-পরিবাহী আয়নোস্ফিয়ারে বেড়ে গিয়েছিল ইলেক্ট্রিক কারেন্ট, যার ফলে পৃথিবীতে হয়েছিল জিওম্যাগ্নেটিক ঝড়।

পৃথিবীতে প্রায় প্রতি বছর কোনো না কোনোখানে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় সূর্যের বাইরের অংশ ও করোনা ভালো দেখা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো টোটাল এক্লিপ্স থাকে মাত্র কয়েক মিনিট যা সূর্যের সার্ফেসের এক্টিভিটি বুঝার জন্য যথেষ্ট না। ক্যারিংটন আসলে যে করোনাল মাস ইজেকশন (সিএমই) দেখেছিলেন তা এই কারণেই প্রথম আবিষ্কার করা গেছে করোনাগ্রাফ উদ্ভাবনের পর। এই যন্ত্র দিয়ে সূর্যের সার্ফেস ঢেকে কৃত্রিম এক্লিপ্স তৈরি করে করোনা ভালোভাবে অব্জার্ভ করা যায়।

উনিশ শতকের আরেকটা ভালো আবিষ্কার ছিল আর্কটিক এক্সপ্লোরার জন ফ্রাংকলিনের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অরোরা একেবারে মেরু পর্যন্ত সমান হারে হয় না। এখন আমরা জানি অরোরা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অরোরাল জোনে, আর এই জোন চুম্বকমেরু থেকে ২০-২৫ ডিগ্রি দূরে মেরুর চারদিক ঘেরা একটা ওভাল ব্যান্ড।

এই শতাব্দীর শেষ দশকে জে জে টমসন ইলেক্ট্রন আবিষ্কার করেন। নরওয়ের স্পেস ফিজিসিস্ট ক্রিস্টিয়ান বির্কলান্ড তার আগের বিজ্ঞানীদের কাজ ইউজ করে এবং টমসনের ইলেক্ট্রন দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রস্তাব করেন: সূর্য থেকে আসা ইলেক্ট্রনের মতো পার্টিকেল পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড লাইন বরাবর ছোটার কারণেই অরোরা তৈরি হয়। লর্ড কেলভিন পৃথিবীর সাথে সূর্যের এই ধরনের কোনো কানেকশনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, সূর্য থেকে সশরীরে কোনো ইলেক্ট্রনের একেবারে পৃথিবী পর্যন্ত চলে আসা তার কাছে আজগুবি মনে হয়েছিল। কোল্ড ওয়ারের সময় মহাকাশে নভোযান পাঠানোর আগ পর্যন্ত বির্কলান্ডের কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।

1.3 আয়নোস্ফিয়ার ও ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ার

মাটি থেকে মোটামুটি ১০০ কিমি উপরে তড়িৎ-পরিবাহী যে-অঞ্চল আছে তার নাম আয়নোস্ফিয়ার। স্কটিশ আবহাওয়াবিদ বেলফোর স্টুয়ার্ট ১৮৮২ সালে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে লেখা এক আর্টিকেলে এই অঞ্চলের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা আধুনিক এটমস্ফিয়ারিক-ডায়নামো থিওরির বেশ কাছাকাছি। এই থিওরি বলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে সোলার উইন্ডের প্রভাবে ইলেক্ট্রনের কারেন্ট তৈরি হয়, এবং এই কারেন্টের সাথে জিওম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের যোগাযোগের ফলে অরোরা তৈরি হয়।

বিশ শতকের শুরুতে ইলেক্ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়াররা এই ফিল্ডে অবদান রাখতে শুরু করে। মার্কনি আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে যে রেডিও সিগ্নাল পাঠিয়েছিলেন তা কেনেলি ও হেভিসাইড ১৯০২ সালে আয়নোস্ফিয়ারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। পৃথিবী থেকে রেডিও সিগ্নাল সোজা উপরের দিকে পাঠিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা সিগ্নাল মাপার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে দুই বিজ্ঞানী আয়নোস্ফিয়ারের এল্টিচুড বা হাইট মেপেছিলেন; এই মেথড এখনো ইউজ করা হয়।

আয়নোস্ফিয়ারের একেক লেয়ারে ইলেক্ট্রনের ডেন্সিটি একেক রকম যা রিফ্লেক্টেড রেডিও সিগ্নালে ধরা পড়ে। এভাবেই ডি ই এফ নামে তিনটা লেয়ার পাওয়া গেছে মোটামুটি ৬০, ৯০ ও ১১০ কিমি হাইট থেকে শুরু করে। ডি লেয়ারে প্রতি সিসিতে কয়েক শ ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়, ই লেয়ারে কয়েক হাজার, আর এফ লেয়ারে কয়েক লাখ।

এর পাশাপাশি বিশ শতকে স্পেক্ট্রোস্কপির উন্নতি হওয়ায় অরোরার কালার বোঝার চেষ্টা চলতে থাকে। মাটির কাছাকাছি একটা অক্সিজেন মলিকুল এক্সাইটেড (উত্তেজিত) হলে, কোনো রেডিয়েশন ছাড়ার আগেই অন্য মলিকুলের সাথে ধাক্কা খেয়ে ডি-এক্সাইটেড (প্রশমিত) হয়ে যায়, আলো দেয়া আর তার হয় না। কিন্তু দুইশ কিমি হাইটে অণু পরমাণু এত কম যে উত্তেজিত এটম তার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অন্য কোনো এটম পাওয়ার আগেই রেডিয়েট করতে শুরু করে নির্দিষ্ট কোনো কম্পাঙ্কে, নির্দিষ্ট কোনো রঙে। এজন্যই অরোরার এত রং। মাটি থেকে একশ কিমির নিচের অরোরায় নাইট্রোজেনের লাল নীল আলো বেশি, একশ থেকে আড়াইশ কিমির মধ্যে অক্সিজেনের সবুজ সবচেয়ে বেশি, আর আড়াইশ কিমির উপরে বেশি অক্সিজেনের লাল রেখা। অরোরা মূলত ইলেক্ট্রনের কারণে হয়, কিন্তু ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রোটন অরোরাও পাওয়া যায়।

আয়নোস্ফিয়ারের উপরের অংশ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আমাদের ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ার, যা তৈরি হয়েছে পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের প্রভাবে।