Table of Contents

This is an old revision of the document!

স্পেস ফিজিক্স

স্পেস ফিজিক্স, বা সোলার-টেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্স, কাজ করে মূলত আউটার স্পেসে হাই এনার্জির চার্জিত পার্টিকেলের সাথে ইলেক্ট্রিক ও ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের ইন্টারেকশন নিয়ে। সূর্য থেকে সারাক্ষণ বের হতে থাকা সোলার উইন্ডের চার্জিত পার্টিকেল পুরা হেলিওস্ফিয়ার জুড়ে একটা স্পেস প্লাজমা তৈরি করে। আমরা সোলার সিস্টেমের যেখানেই স্পেসক্রাফট স্যাটেলাইট বা স্পেস স্টেশন পাঠাতে বা বসাতে চাই না কেন, সবকিছুকেই এই প্লাজমার ভিতরে চলাচল করতে হয়। পৃথিবীর এটমস্ফিয়ারে চলতে পারে এমন এরোপ্লেন বানানোর জন্য যেমন এটমস্ফিয়ারের বিজ্ঞান জানতে হয়, তেমনি সৌরজগতের হেলিওস্ফিয়ারে চলাচলের যোগ্য স্পেসক্রাফট ও স্যাটেলাইট বানাতে হলে হেলিওস্ফিয়ারের বিজ্ঞান বুঝতে হয়, এবং এই বিজ্ঞানের নামই স্পেস ফিজিক্স।

স্পেসযুগ শুরুর আগে স্পেস ফিজিক্স করা হতো মূলত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশের বিভিন্ন প্রসেস অব্জার্ভ ও ডিটেক্ট করার মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়ের বেশির ভাগ গবেষণা হয় রকেট ও স্পেসক্রাফট মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেকশনের জায়গাগুলো থেকে সরাসরি ডেটা কালেক্ট করার মাধ্যমে। কালেকশনের জন্য যেসব যন্ত্র ইউজ করা হয় তার মধ্যে আছে ক্যামেরা, ফটোমিটার, স্পেক্ট্রোমিটার, ম্যাগ্নেটোমিটার। গত একশ বছরে এই ফিল্ডের চেহারা পুরা পাল্টে গেলেও এর ইতিহাস অনেক পুরানো, মানুষ যখন থেকে অরোরা দেখে মুগ্ধ হয়েছে, চুম্বকের আকর্ষণ দেখে অবাক হয়েছে, তখন থেকেই স্পেস ফিজিক্সের সূচনা।

1. স্পেস ফিজিক্সের ইতিহাস

স্পেস ফিজিক্স শুরু হয়েছে পৃথিবীর দুইটা জিনিস নিয়ে মানুষের আগ্রহের কারণে: অরোরা ও ভূচুম্বক। অরোরা দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক আগে, ভূচুম্বকের অস্তিত্ব অবশ্য কম্পাস আবিষ্কারের আগে বুঝা যায়নি। পৃথিবীর অনেক জাতির ধর্মগ্রন্থে অরোরার প্রতি ইঙ্গিত আছে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসের জেনোফেনিস ‘জ্বলন্ত মেঘের চলন্ত পুঞ্জ’ বলতে অরোরাই বুঝিয়েছিলেন। চাইনিজ রেকর্ডে চার হাজার বছরেরও বেশি আগে অরোরা দেখার প্রমাণ আছে।

1.1 অরোরা

অরোরা নিয়ে অনেক কুসংস্কার ও ভয় ছিল। ইউরোপে সতের শতকে এ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রশ্নোত্তর শুরু হয়। গ্যালিলিও প্রস্তাব করেছিলেন, পৃথিবীর ছায়া থেকে উঠা বাতাসে সূর্যের আলো পড়লে অরোরা তৈরি হয়। উত্তরের অরোরা বুঝাতে ‘অরোরা বোরিয়ালিস’ শব্দটাও তার বানানো। ফ্রান্সের দার্শনিক-পাদ্রি পিয়ের গাসেঁদি বুঝতে পেরেছিলেন যে অরোরা পৃথিবীর সার্ফেস থেকে অনেক উপরের ঘটনা, কারণ অনেক দূরের দুই জায়গা থেকে অরোরা দেখতে একই রকম লাগে। একই সময় দেকার্ত অরোরার জন্য দায়ী করেছিলেন উত্তর মেরুর কাছাকাছি এলাকার বরফ থেকে আলোর প্রতিফলনকে। সতের শতকের শেষ অর্ধেকে সূর্যের এক্টিভিটি আর অরোরা দুটাই অনেক কমে গিয়েছিল।

আঠার শতকে এডমন্ড হ্যালি অরোরার সাথে ভূচুম্বকের দিকের একটা সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার ডে মেরান হ্যালির সাথে দ্বিমত করে অরোরার সাথে সানস্পটের সংযোগ থাকার কথা বলেন। তখন থেকেই ভূচুম্বকের সাথে অরোরা গবেষণার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

1.2 জিওম্যাগ্নেট

জিওম্যাগ্নেটের অস্তিত্ব নিয়ে প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় এগার শতকের চাইনিজ বইয়ে কম্পাস বিষয়ক আলোচনায়। বারো শতকে ইউরোপেও জিওম্যাগ্নেট ও কম্পাস নিয়ে বই লেখা হয়েছে যাতে আছে, মেঘলা দিনে নাবিকরা কম্পাস দিয়ে উত্তর দিক ঠিক করে। চৌদ্দ শতকের মধ্যে অনেক জাহাজেই নিয়মিত কম্পাস ইউজ করা হতো।

পৃথিবীর একেক জায়গা থেকে চৌম্বক মেরু ও ভৌগলিক মেরুর দিকের মধ্যে পার্থক্য (যার নাম ডেক্লিনেশন) একেক রকম। এটা কখন প্রথম বুঝা গেছে আমরা নিশ্চিত জানি না। কিন্তু ষোল শতকে ইউরোপে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়েছে, রোমের ডেক্লিনেশন ৬ ডিগ্রি আর জার্মানির নুরেম্বার্গের ডেক্লিনেশন ১০ ডিগ্রি। পর্তুগালের নাবিক জোয়াও দে কাস্ত্রো ১৫৩৮ থেকে ১৫৪১ সালের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূল আর লোহিত সাগরে ৪৩ জায়গার ডেক্লিনেশন মেপেছিলেন।

ভূচুম্বক ফিল্ড মাটির দিকে আনত, যার মানকে বলে ইনক্লিনেশন। এটা মাপা যায় পিভটের উপর বসানো কম্পাস দিয়ে, যা সম্ভবত হয়েছিল ষোল শতকের শেষের দিকে।

ঠিক ১৬০০ সালে উইলিয়াম গিলবার্টের বিখ্যাত বই ‘দে মাগ্নেতে’ প্রকাশিত হয়। এতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, পুরো পৃথিবী ম্যাগ্নেটিক। গিলবার্ট অবশ্য পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড কন্সটেন্ট ভেবেছিলেন যা ঠিক না। সতের শতকে জানা যায় ডেক্লিনেশন সময়ের সাথে পাল্টায়। এই শতকের শেষ দশকেই এডমন্ড হ্যালি রাজার টাকায় আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরে ও দক্ষিণে অভিযান চালিয়েছিলেন যার মাধ্যমে জিওম্যাগ্নেটিজম গবেষণায় এসেছিল নতুন তরঙ্গ। অরোরার কারণ নিয়ে হ্যালি ও ডে মেরানের বিতর্কের কথা আগেই বলেছি। সতের শতক শুরু হয়েছে ১৬০০তে গিলবার্টের বই দিয়ে আর শেষ হয়েছে ১৭০০তে হ্যালির ভয়েজ দিয়ে।

1.3 সানস্পট

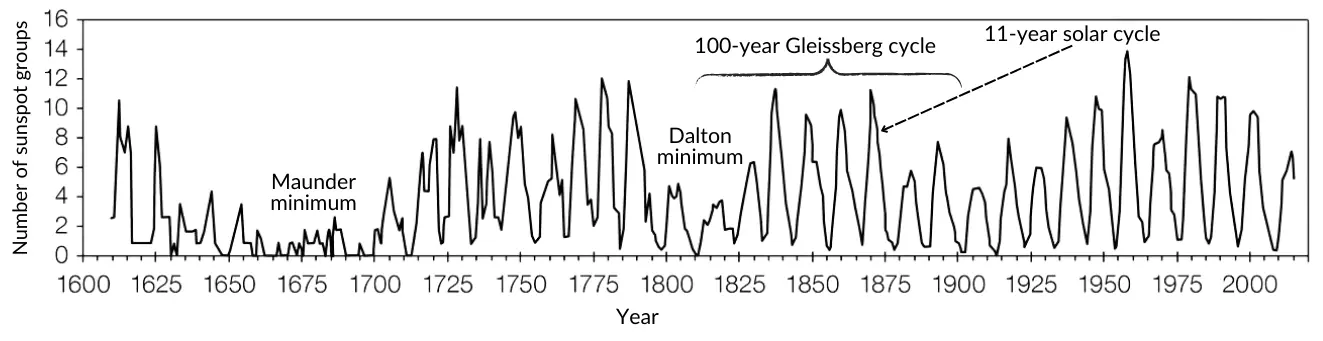

সোলার-টেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের টেরেস্ট্রিয়াল অংশে সতের শতকের মধ্যেই যথেষ্ট কাজ হয়েছে, কিন্তু সোলার অংশে অগ্রগতির জন আরো সময় লেগেছে। গ্যালিলিও দুরবিন দিয়ে সানস্পট দেখেছিলেন, কিন্তু সতের শতকের শেষ অর্ধেকে সানস্পট অনেক কমে যাওয়ায় (১৬৪৫ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত ‘মন্ডার মিনিমাম’) এ নিয়ে আর ভালো কাজ সম্ভব হয়নি।

উপরের ফিগারে দেখানো ১১ বছরের সোলার সাইকেল আবিষ্কার হয়েছে ১৮৫১ সালে। এই সাইকেলের সাথে সূর্যের ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের সম্পর্ক আছে। যেমন, ২০০৬-২০১০ এর মধ্যে হওয়া সোলার মিনিমামের সময় সূর্যের ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড অনেক দুর্বল ছিল। আঠার শতকে স্পেস ফিজিক্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ছিল এটা যে কম্পাস সব সময় নড়তে থাকে। সুইডেনে কম্পাস নিয়ে হাজার হাজার অব্জার্ভেশনের মাধ্যমে জিওম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের ডেইলি চেঞ্জ বুঝা যায়। এই চেঞ্জের কারণ নিজের অক্ষে পৃথিবীর রোটেশন।

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুইডেনেই অরোরার সাথে ভূচুম্বকের সম্পর্ক আবিষ্কার হয়।