Table of Contents

This is an old revision of the document!

৪. প্ল্যানেটারি যুগ

সক্রেটিস: হার্মিস, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ৪৬০ কোটি (৪.৬ বিলিয়ন) বছর আগের মিল্কিওয়েতে নিয়ে আসার জন্য। ওরায়ন-স্পারের এই জায়গায় খুব বেশি তারা নেই। কিন্তু অনেক দূরে একটা ডার্ক ক্লাউড দেখা যাচ্ছে। তোমাকে দেখাতে হবে আগামী ১৫ কোটি বছরে এই মলিকুলার মেঘ থেকে কিভাবে আমাদের আমাদের সৌরজগতের জন্ম হবে। চিন্তা নাই, তুমি যেমন স্পেসে ট্রাভেল করতে পারো ইশ্তার তেমনি পারে টাইমে ট্রাভেল করতে। ইশ্তারের সাহায্যে সময়কে যেমন ইচ্ছা ফাস্ট বা স্লো করতে পারো।

হার্মিস: কিন্তু আমাদের না কথা ছিল সিয়াং থেকে ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে নৌকায় বসে প্ল্যানেটারি যুগের কথা বলার?

ইশ্তার: যাব যাব। আগে দশ কোটি বছর এই মহাশূন্যে থাকি, আমাদের সৌরজগতের জন্ম দেখি, তারপর মিল্কিওয়ের অন্য সব তারার চারদিকে তৈরি হওয়া গ্রহ নিয়ে কথা বলার জন্য যাব ব্রহ্মপুত্রে।

হার্মিস: আচ্ছা। তাহলে, ইশ্তার, সময় ফাস্ট করো যাতে এক মিনিটে এক কোটি বছর পার হয় এবং আমরা আগামী ১৫ মিনিটে সৌরজগতের প্রথম ১৫ কোটি বছর সরাসরি দেখতে পারি।

ইশ্তার: এই শুরু করলাম। ১৫ মিনিটে সৌরজগতের জন্ম শেষ হয়ে যাবে। দেখি তুমি এই ১৫ মিনিটে জন্মের কাহিনিটাও বলা শেষ করতে পারো কি না।

1. সৌরজগতের জন্ম

হার্মিস: তারা যুগেই আমরা দেখেছি কয়েক লাইট-ইয়ার সাইজের আণবিক মেঘ থেকে কিভাবে মাত্র ১০০ এইউ সাইজের এই ডিস্কের জন্ম হয় এবং বেশির ভাগ গ্যাস কিভাবে ডিস্কের কেন্দ্রে একটা প্রোটোস্টার তৈরি করে। এখানে এইউ মানে এস্ট্রোনমিকেল ইউনিট, অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, আনুমানিক ১৫০ মিলিয়ন কিমি। প্ল্যানেটারি যুগে আমরা লাইট-ইয়ারের চেয়ে এইউ বেশি ইউজ করব, কারণ এখন দূরত্বের স্কেল অনেক ছোট হয়ে এসেছে। তো এখন চোখের সামনে যে গ্যাস-ডাস্টের ডিস্ক দেখছ তার নাম সোলার নেবুলা, মাঝখানে আছে প্রোটোসান, কিন্তু আমরা প্রোটোসান থেকে চোখ ফিরিয়ে মনোযোগ দিব ডিস্কে। এই ডিস্ক কয়েকটা রিঙে ভাগ হয়ে কিভাবে ৮টা গ্রহ, ২টা বেল্ট, এবং বিশাল ওর্ট ক্লাউড তৈরি করল তাই এখন দেখার বিষয়।

সক্রেটিস: আমার ছাত্র প্লেটোর পরে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ফিলোসফার ইমানুয়েল কান্ট। শুনেছি সে-ই নাকি প্রথম প্রস্তাব করেছিল যে রোটেটিং ক্লাউড থেকে প্ল্যানেটারি সিস্টেমের জন্ম হতে পারে?

হার্মিস: ঠিক গ্রহের জন্ম কান্ট ব্যাখ্যা করতে পারেননি, তবে নেবুলা থেকে তারার জন্ম নিয়ে প্রথম থিওরিটা তারই দেয়া, ১৭৫৫ সালে। তার থিওরি আরো উন্নত করে গ্রহের জন্ম প্রথম ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন ফ্রান্সের লাপ্লাস, ১৭৯৬ সালে। লাপ্লাসের ব্যাখ্যাটা এই রকম। রোটেশনের সাথে গ্র্যাভিটির যুদ্ধ চলে, কেন্দ্রের দিকে গ্র্যাভিটির প্রভাব বেশি, আর প্রান্তের দিকে রোটেশনের প্রভাব বেশি। একেবারে বাইরের প্রান্তের কিছু গ্যাস-ডাস্ট রোটেশনের কারণে ডিস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু গ্র্যাভিটির কারণে বেশি দূরে যেতে পারে না, বরং ডিস্ক থেকে আলাদা একটা রিং হিসেবে কেন্দ্রকে আবর্তন করতে থাকে। এভাবে সবচেয়ে বাইরের রিংটা প্রথমে তৈরি হয়। তারপর ডিস্কের বাইরের প্রান্তে কিছু গ্যাস-ডাস্ট আবার আলাদা হয়, কিন্তু প্রথম রিং পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই গ্র্যাভিটির কারণে থেমে যায়। ফলে ডিস্ক ও প্রথম রিঙের মাঝখানে তৈরি হয় দ্বিতীয় আরেকটা রিং। এভাবে ভাগ হতে হতে ডিস্ক এক সময় অনেকগুলো রিঙে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অবশেষে প্রত্যেক রিঙের সব পদার্থ গ্র্যাভিটির কারণে একত্রিত হয়ে একেকটা গ্রহ তৈরি করে।

সক্রেটিস: থিওরি তো বেশ সুন্দর।

হার্মিস: সুন্দর, কিন্তু সত্য না। আঠার শতকে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স আবিষ্কৃত হয়নি বলে গ্র্যাভিটি দিয়ে সবকিছু সমাধান করা হতো, যা অবশ্যই অসম্ভব। আধুনিক কম্পিউটার সিমুলেশনে দেখা গেছে এই রকম রিং থেকে শুধু গ্র্যাভিটির কারণে গ্রহের জন্ম হতে পারে না। গ্রহ বানানোর জন্য প্রথমে গ্র্যাভিটির চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স।

সক্রেটিস: কিন্তু আমরা তো এখন রিং আসলেই দেখতে পাচ্ছি, প্রায়। দেখো সোলার নেবুলার ডিস্ক তিনটা রিঙে প্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মাঝের রিংটা বেশি বড়, তবে তিনটার মধ্যে গ্যাপ প্রায় সমান।

হার্মিস: হ্যাঁ, মাত্র এক লাখ বছরের মধ্যেই সোলার নেবুলা তিনটা রিঙে ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু লাপ্লাসের হিসাব মতো আটটা রিঙে কিন্তু ভাগ হয়নি। আর এই রিং বানানোর পিছনে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিজমের বড় প্রভাব আছে।

সক্রেটিস: কি সেই প্রভাব।

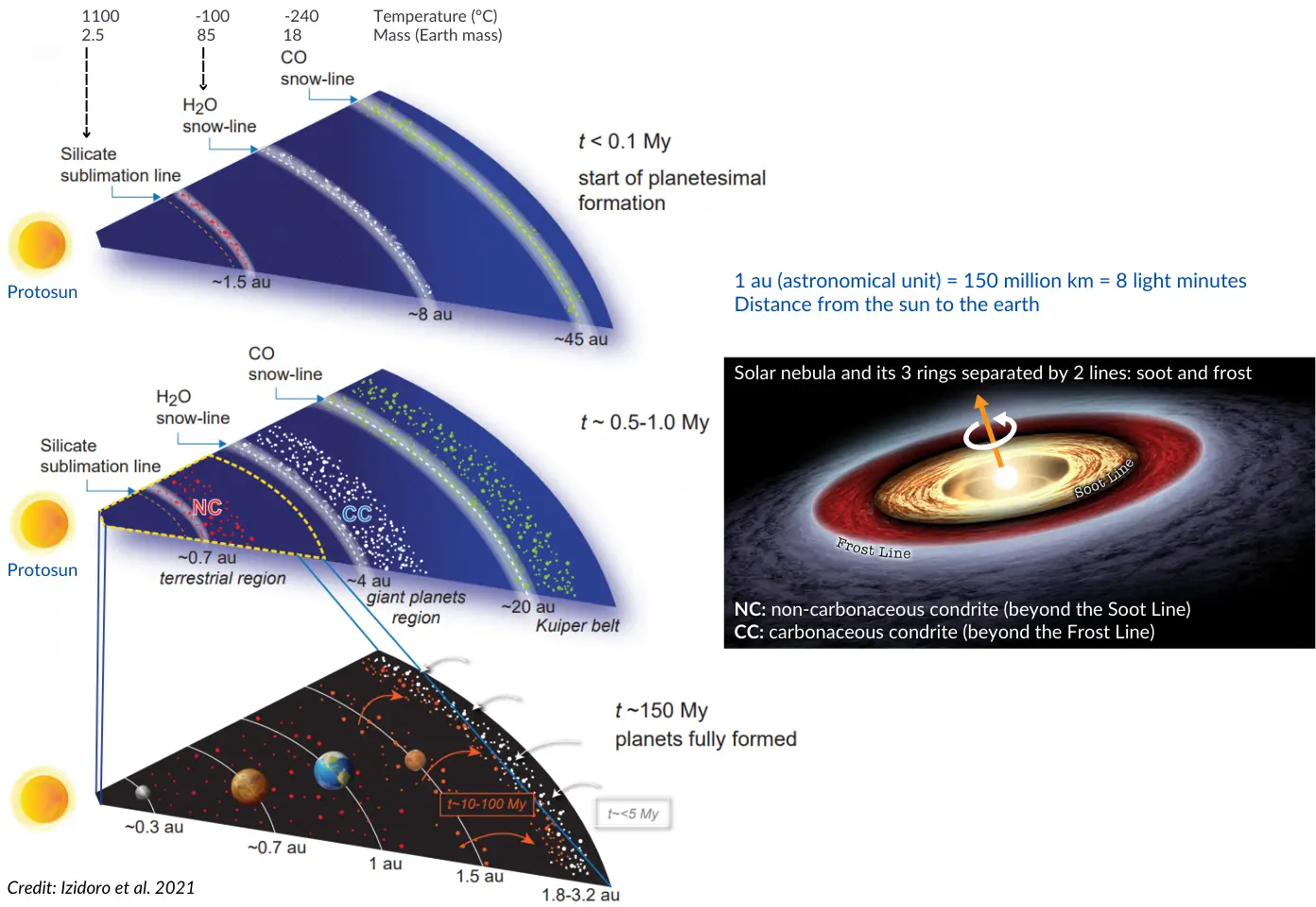

হার্মিস: এই ছবির উপরের প্যানেলে তিনটা সাব্লিমেশন লাইন দেখানো হয়েছে। পদার্থের গ্যাস থেকে সলিড হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে সাব্লিমেশন। সূর্যের যত কাছে যাবে তাপমাত্রা তত বেশি। সূর্য থেকে দেড় এইউ দূরে তাপমাত্রা ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ায় সিলিকেট (মাটি যা দিয়ে তৈরি) সলিড হতে পারে, কিন্তু পানি (H$_2$O) বা কার্বন মনোক্সাইড (CO) পারে না। ৮ এইউ দূরে তাপমাত্রা -১০০ ডিগ্রি হওয়ায় পানি বরফ হিসেবে থাকতে পারে, তাই এই সীমান্তের নাম ওয়াটার স্নো লাইন। ৪৫ এইউ দূরে তাপমাত্রা -২৪০ ডিগ্রি হওয়ায় কার্বন মনোক্সাইডও সলিড হয়ে যেতে পারে, এখানেই সিও স্নো লাইন। মনে রাখতে হবে সূর্য থেকে যত দূরে যাই তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে ততই কমে। কিন্তু এই তিনটা তাপমাত্রা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এদের সাথে সম্পর্কিত তিন ধরনের পদার্থ সোলার নেবুলায় বেশি পরিমাণে আছে। সূর্য থেকে ঠিক যেই তিন দূরত্ব এই তিন পদার্থের সাব্লিমেশন শুরু হতে পারে সেই তিন দূরত্বে তাই সলিড পদার্থ বেশি পরিমাণে জড়ো হতে শুরু করেছে। এজন্যই তিনটা রিং দেখতে পাচ্ছ আবছা আবছা, সময়ে আরো স্পষ্ট হবে।

সক্রেটিস: এক মিনিট পার হয়ে গেছে। তিন লাইনের কাছে পদার্থ আরো জমাট বাঁধছে।

হার্মিস: হ্যাঁ। চোখের সামনে যে সোলার নেবুলা আছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার আমার ডায়াগ্রামটা এক পলক দেখতে পারো।এখানে মাঝের প্যানেলে সৌরজগতের জন্ম শুরু হওয়ার ১ মিলিয়ন বছর পরের অবস্থা দেখানো হয়েছে। সিলিকেট লাইনের কাছে লাল রং দিয়ে এন-সি টাইপের প্ল্যানেটেসিমাল বুঝানো হচ্ছে।

সক্রেটিস: ওয়েট, ওয়েট। তুমি কি জার্গনের জলে ভাসাবে না কি আমাদেরকে!

হার্মিস: একটু সময় দিলেই ব্যাখ্যা করতাম এনসি আর প্ল্যানেটেসিমাল কি জিনিস। এন-সি মানে নন-কার্বনেশাস কন্ড্রাইট, যেসব কন্ড্রাইটের মধ্যে কার্বনের যৌগ নাই তারাই এনসি। আর কন্ড্রাইট হচ্ছে এমন মেটিওরাইট যারা সৌরজগতের জন্মের সময় যেমন ছিল অনেকটা তেমনি আছে। উল্কাবৃষ্টির সময় এমন অনেক কন্ড্রাইট পৃথিবীতে আসে এবং এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহবিজ্ঞানীরা সৌরজগতের আদি অবস্থা বুঝার চেষ্টা করেন। তাহলে বুঝতে পারছ, সিসি মানে কার্বনেশাস কন্ড্রাইট, যাদের মধ্যে কার্বনের যৌগ আছে। এরা তৈরি হয় ওয়াটার স্নো লাইনের কাছে, সাদা রং দিয়ে দিয়ে এদের দেখানো হয়েছে। আর সিও স্নো লাইনের কাছে সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে বরফের টুকরা, যাদের দিয়ে তৈরি হয়েছিল আদিম কাইপার বেল্ট।

সক্রেটিস: দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার ছবির প্রথম প্যানেলে তিনটা লাইন আরো দূরে ছিল, মাঝের প্যানেলে সূর্যের এত কাছে কেন?

হার্মিস: কারণ এই ১ মিলিয়ন বছরে সূর্যের তাপমাত্রা কমায় সাব্লিমেশন আরো কাছে সম্ভব, তিনটা লাইনই আরো কাছে চলে এসেছে। এখন থেকে অবশ্য সূর্যের তাপমাত্রা আর বেশি কমবে না, তাই এই তিন সাব্লিমেশন লাইনও আর খুব বেশি সরবে না। সূর্য থেকে মোটামুটি ১ এইউ দূরে সিলিকেট লাইন, ৪ এইউ দূরে ওয়াটার স্নো লাইন, ২০ এইউ দূরে সিও স্নো লাইন। সিলিকেট লাইনকে অনেক সময় সুট লাইন বলা হয়, আর ওয়াটার স্নো লাইনকে বলা হয় ফ্রস্ট লাইন। আগামী ১৪ মিনিটে (মানে ১৪ কোটি বছরে) দেখবে কিভাবে সুট লাইনের আশপাশে চারটা রকি প্ল্যানেটের জন্ম হচ্ছে, আর ফ্রস্ট লাইনের আশপাশে কিভাবে চারটা জায়ান্ট প্ল্যানেটের জন্ম হচ্ছে।

মার্স: হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি কিভাবে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্সের কারণে মাইক্রোমিটার সাইজের ছোট ছোট ডাস্ট গ্রেইন জোড়া লেগে মিলিমিটার-সাইজের পেবল তৈরি হচ্ছে। আর দেখো, অনেক পেবল জোড়া লেগে প্রায় কিলোমিটার-সাইজের প্ল্যানেটেসিমাল তৈরি হচ্ছে। ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স অনেক কষ্টে কিমি-সাইজের প্ল্যানেটেসিমাল বানায়, এবং তারপর গ্র্যাভিটি প্ল্যানেটেসিমাল জোড়া লাগিয়ে প্ল্যানেট বানায়। যেই অঞ্চলে যেই পদার্থ বেশি সেই অঞ্চলে সেই পদার্থ দিয়েই প্ল্যানেটেসিমাল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এবং প্ল্যানেট যত বড় হচ্ছে তার আশপাশে পেবলের সংখ্যা তত কমছে, মানে রিংগুলি তত পরিষ্কার হচ্ছে। সুট (সিলিকেট) লাইনের রিং থেকে চারটা রকি প্ল্যানেট হচ্ছে: মার্কারি, ভেনাস, আর্থ, মার্স। সূর্য থেকে মার্কারির মধ্যে কোনো প্ল্যানেটেসিমাল নেই। কিন্তু ফ্রস্ট লাইনের রিঙে তো দেখি ধ্বস নামছে। কাহিনী কি, হার্মিস?

হার্মিস: আমাদের তিন রিঙের মধ্যে ফ্রস্ট লাইনের রিঙে সবচেয়ে বেশি পদার্থ। আমার ছবির প্রথম প্যানেলে দেখো ভর দেয়া আছে। ফ্রস্ট লাইনের রিঙে প্রায় ৮৫ টা পৃথিবীর সমান পদার্থ আছে। এখানে প্ল্যানেটেসিমাল জোড়া লেগে এত বড় হয়েছে যে তারা হাইড্রোজেন গ্যাস কাছে টানতে পেরেছে। পাথর বরফ ও গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ায় গ্র্যাভিটির কারণে কেন্দ্রের দিকে ধ্বসে পড়ছে জুপিটার। স্যাটার্নেও এমন ধ্বস নামতে পারে, নেবুলার ধুলার কারণে এখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। ইউরেনাস ও নেপচুনের ক্ষেত্রে ধ্বস হচ্ছে না কি প্ল্যানেটেসিমাল জোড় লাগছে বলা মুশকিল। জুপিটার ও স্যাটার্ন এতই বড় যে তাদের চারদিকে অনেক মুন তৈরি হচ্ছে, যেন এরা নিজেরাই আলাদা আলাদা ‘সোলার সিস্টেম’।

সক্রেটিস: তিন মিনিট শেষ। সূর্য হঠাৎ বেশ শান্ত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

হার্মিস: কারণ, সক্রেটিস, সূর্যের কোরে এখন নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু হয়েছে। ভিতর থেকে বাইরের দিকে নিউক্লিয়ার প্রেসার ও গ্যাস প্রেসারের কারণে গ্র্যাভিটি আর সূর্যকে সংকুচিত করতে পারছে না। সূর্য এখন একটা মেইন-সিকোয়েন্স স্টার, মানে এডাল্ট তারা।

সক্রেটিস: পাঁচ মিনিট শেষ। এ কি হলো? পৃথিবীর সাথে কি আরেকটা গ্রহের ধাক্কা লাগলো?

হার্মিস: পৃথিবীর চাঁদ এত বড় কেন কখনো ভেবে দেখোনি? গ্রহের তুলনায় এত বড় উপগ্রহ সৌরজগতে আর কোথাও নেই। চাঁদ এত বড় কারণ এই সংঘর্ষের মাধ্যমেই তার জন্ম হবে। দেখো কি বিশাল পরিমাণ মাটি পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়েছে শূন্যে, কিন্তু পৃথিবীর মহাকর্ষের কারণে বেশি দূর যেতে পারছে না। দেখো এক কোটি বছরের মধ্যেই ছিটকে পড়া সব মাটি পাথর মিলে কেমন সুন্দর গোল চাঁদের জন্ম হয়ে গেলো।

সক্রেটিস: এস্টারয়েড বেল্ট তো মার্স ও জুপিটারের মধ্যে। একটু আগে বললে সুট লাইন থেকে এনসি-টাইপের প্ল্যানেটেসিমাল সেখানে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বাইরে থেকেও অনেক পাথরকে এখানে আসতে দেখছি।

হার্মিস: হ্যাঁ, এটাই আমার ছবির শেষ প্যানেলে দুই তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। লাল তীর দিয়ে বুঝানো হচ্ছে কিভাবে ভিতরের চার গ্রহের ধাক্কায় এস্টারয়েড বেল্টে গ্রহাণু যাচ্ছে, আর ধূসর তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে কিভাবে বাইরের চার জায়ান্ট গ্রহের ধাক্কায় সিসি-টাইপের গ্রহাণু বেল্টে আসছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে এস্টারয়েড বেল্ট।

সক্রেটিস: আমাদের পনের মিনিট শেষ, সৌরজগতের পনের কোটি বছর শেষ। সৌরজগতের মতো আমরাও এখন বিশ্রাম নেই।

[আমাদের আট চরিত্রের আধা ঘণ্টা পার হয়, আর সৌরজগতের আরো ৩০ কোটি বছর পার হয়। হঠাৎ সারা সৌরজগতে এক বিশাল তোলপাড় শুরু হয়।]

জুনো: হঠাৎ সারা সৌরজগৎ জুড়ে এ কি বিশাল বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের সময় অনেক ফাস্ট হওয়াতে যুদ্ধ অনেক তীব্র মনে হচ্ছে। প্রায় সব গ্রহ উপগ্রহের উপর আছড়ে পড়ছে প্ল্যানেটেসিমাল। যেসব পাথর মাটি বা বরফের টুকরা গ্রহ হতে পারেনি বা কোনো গ্রহের সাথে মিলতে পারেনি তারা কি গ্রহদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে?

হার্মিস এর নাম লেট হেভি বম্বার্ডমেন্ট। সুট ও ফ্রস্ট লাইনের যারা গ্রহ হতে পারেনি তারা এস্টারয়েড বেল্টে ভিড়েছে, আর সিও স্নো লাইনের কেউ গ্রহ হতে না পেরে হয়েছে কাইপার বেল্ট। গ্রহ-উপগ্রহের উপর এদের বোমাবর্ষণ চলবে আমাদের আরো আধা ঘণ্টা ধরে, মানে ৩০ কোটি বছর ধরে।

সক্রেটিস: আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টায় সৌরজগতের প্রথম ৯০ কোটি বছর দেখলাম। এখন, হার্মিস, তুমি আমাদেরকে এই জগতের একটা ওভারভিউ দাও।

2. সৌরজগৎ

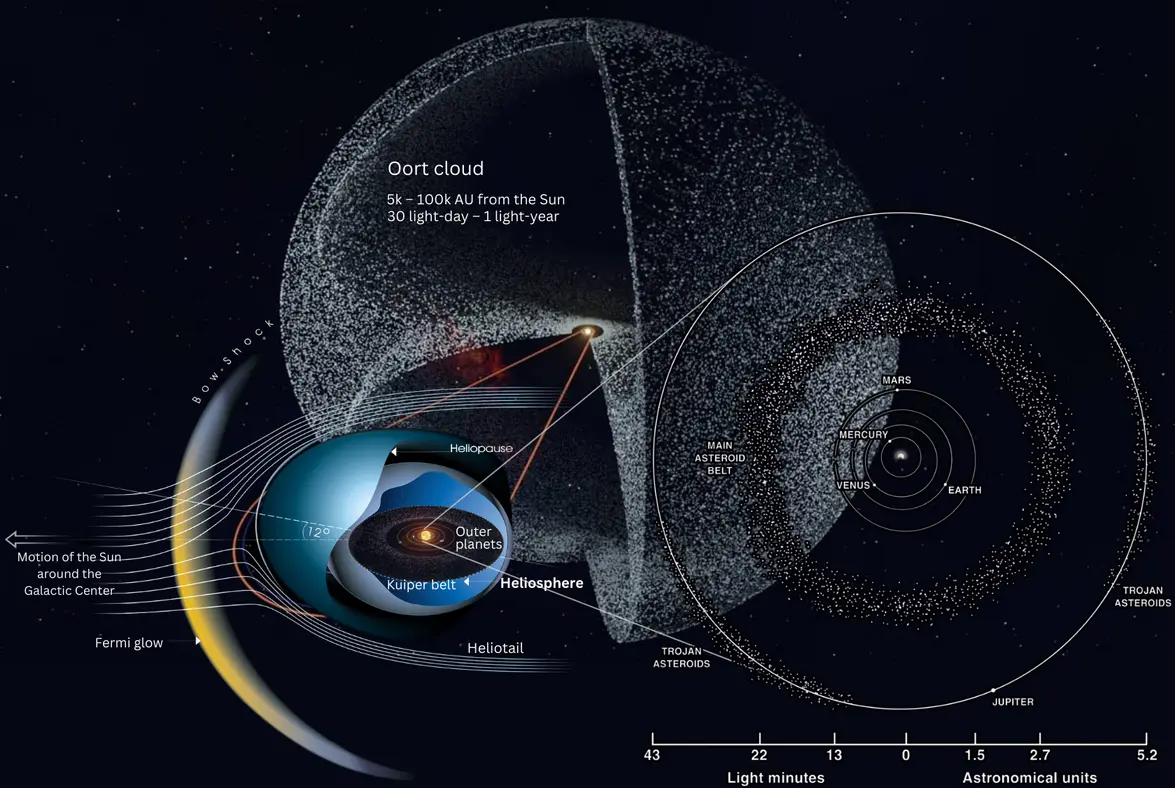

হার্মিস: সব বস্তু সমান উজ্জ্বল না হওয়ায় সৌরজগতের সবকিছু তোমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না। সৌরজগতের বর্তমান অবস্থা তাই এই ছবিতে আমি দেখিয়েছি তিনটা ক্রমিক স্কেলে। সবচেয়ে বড় স্কেলে সৌরজগৎ আসলে কোটি কোটি বরফের টুকরার এক বিশাল মেঘ। ফ্রস্ট লাইনের আশপাশে যে-চার জায়ান্ট গ্রহ তৈরি হয়েছে তাদের গ্র্যাভিটির ধাক্কায় ফ্রস্ট লাইন থেকে সিও স্নো লাইন পর্যন্ত যত কার্বনেশাস বরফের টুকরা ছিল তাদের বেশির ভাগ সৌরজগৎ থেকে ছিটকে পড়েছে, কিন্তু সূর্যের গ্র্যাভিটির কারণে একদম হারিয়ে যেতে পারেনি। এদের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে ওর্ট ক্লাউড। কাইপার বেল্ট পর্যন্ত আমাদের পুরা সৌরজগৎ (সূর্য থেকে ৫০ এইউ) এই ওর্ট ক্লাউডের তুলনায় একটা বিন্দুর মতো, কারণ ওর্ট ক্লাউড শুরু হয়েছে ২০০০ এইউ দূরত্বে আর শেষ হয়েছে প্রায় ১ লাখ এইইউ দূরত্বে। ওর্ট ক্লাউডের কারণেই সৌরজগতের সাইজ আমরা প্রায় ১ লাইট ইয়ার বলতে পারি।

সক্রেটিস: এখন জুম করলে নিচে দুইটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। বামে চারটা আউটার প্ল্যানেট, কাইপার বেল্ট ও হেলিওস্ফিয়ার, আর ডানে আরো জুম করে দেখানো হয়েছে এস্টারয়েড বেল্ট ও তার ভিতরে চারটা ইনার প্ল্যানেট। হেলিওস্ফিয়ার কি জিনিস?

হার্মিস: সূর্য থেকে সারাক্ষণ ইলেক্ট্রন-প্রোটনের মতো চার্জিত কণা বের হয়ে সারা সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সব কণার প্রবাহকে বলে সোলার উইন্ড, লিটারেলি সূর্যের বাতাস। কাইপার বেল্ট পার হওয়ার পর এই বাতাস আর বেশি দূর যেতে পারে না, কারণ অন্যান্য তারার বাতাস দিয়ে তৈরি ইন্টারস্টেলার উইন্ডের ধাক্কায় সে স্লো হতে হতে এক সময় থেমে যায়। সোলার উইন্ড যে পর্যন্ত যেতে পারে সেই সীমান্তের নাম হেলিওপজ, আর হেলিওপজের ভিতরে সোলার উইন্ড ও তার ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডে ভরা পুরা জায়গাটার নাম হেলিওস্ফিয়ার। নিচের বামের ছবিতে নীল রঙের খোলস দিয়ে হেলিওপজ দেখানো হয়ছে, এটা অবশ্যই আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

সক্রেটিস: তোমার ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সূর্য গ্যালাক্টিক সেন্টারকে কেন্দ্র করে যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে একটা শক ফ্রন্ট আছে, আর তার উল্টা দিকে আছে হেলিওটেইল। এর মানে কি?

হার্মিস: সমুদ্রে অনেক জোরে জাহাজ চললে জাহাজের সামনের পানি ধনুকের মতো একটা শেইপ তৈরি করে যার নাম বো শক। মিল্কিওয় সমুদ্র হলে সূর্য তার মধ্যে চলমান জাহাজ, তাই সূর্যের সামনেও এই বো শক তৈরি হয় ইন্টারস্টেলার উইন্ডের সাথে সোলার উইন্ডের মিথস্ক্রিয়ার কারণে। সোলার উইন্ড সূর্য থেকে সব দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হেলিওপজের কাছে ইন্টারস্টেলার উইন্ডের টানে সোলার উইন্ডের অনেক কণা সূর্যের পিছনে পড়ে যায়, যাদের মাধ্যমে তৈরি হয় হেলিওটেইল। মানুষের তৈরি নভোযান সৌরজগতের সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে, ভয়েজার ১ ও ২ এমনকি হেলিওস্ফিয়ারও পেরিয়ে গেছে। এরোপ্লেন যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে চলাচল করে, তেমনি স্পেসক্রাফট চলাচল করে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে, অর্থাৎ হেলিওস্ফিয়ারে।

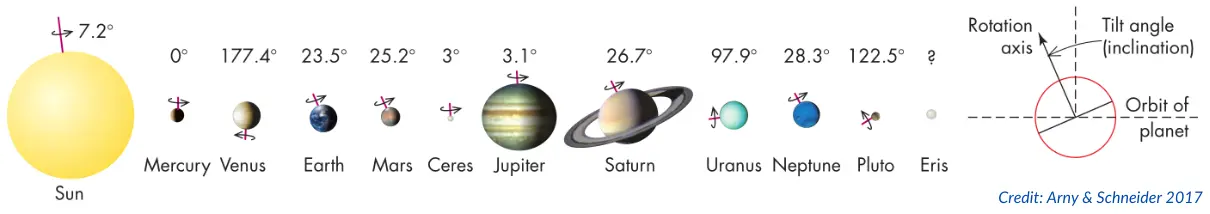

সক্রেটিস: আমরা দেখতে পাচ্ছি সব গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে একই দিকে ঘোরে, এবং নিজ অক্ষের চারদিকেও প্রায় সবাই একই দিকে ঘোরে, একমাত্র ভেনাস ও ইউরেনাস ছাড়া। এক সোলার নেবুলা থেকে জন্মেছে বলেই এমনটা হওয়ার কথা, সংকোচনের সময় নেবুলা যেদিকে ঘুরছিল সবাই এখনো সেদিকেই ঘুরছে। কিন্তু ভেনাস আর ইউরেনাসের এই অবস্থা কেন?

হার্মিস: উপরের ছবিতেও যেমন দেখতে পাচ্ছ, ভেনাস ঘুরে উল্টা হয়ে, আর ইউরেনাস ঘুরে কাত হয়ে। এর কারণ নিঃসন্দেহে সৌরজগতের ইতিহাসে কোনো ক্যাটাস্ট্রফি, কোনো ভায়োলেন্ট সংঘর্ষ। জন্মের সময় বা লেইট হেভি বম্বার্ডমেন্টের সময় বড় কোনো গ্রহাণুর আঘাতে হয়ত এই দুই গ্রহ কাহিল হয়েছে, তবে আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না। গত কয়েক ঘণ্টায় আমাদের পক্ষে এত কিছু খেয়াল করা সম্ভব হয়নি।

সক্রেটিস: পৃথিবীতে আমাদের দিন ২৪ ঘণ্টার, আর বছর প্রায় ৩৬৫ দিনের। এর তুলনায় অন্য ৭ গ্রহের দিন ও বছর কেমন?

হার্মিস: এইউ দিয়ে যেমন আমরা দূরত্ব মাপি, তেমনি পৃথিবীর দিন ও বছর দিয়েই অন্য সবার দিন ও বছর মাপা হয়। জুপিটারের দিন সবচেয়ে ছোট, মাত্র ১০ ঘণ্টা, আর ভেনাসের এক দিন অস্বাভাবিক রকমের বড়, পৃথিবীর ২৪৩ দিনের সমান। মার্কারির দিনও প্রায় ৫৯ পার্থিব দিন, এছাড়া বাকি সবার দিন ঘণ্টা দিয়ে মাপা যায়। বছরের হিসাব সোজা। যে গ্রহ সূর্য থেকে যত দূরে তাকে সূর্যের চারদিকে তত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং তার বেগও তত কম। কেপলার একটা গ্রহের বছরের সাথে সূর্য থেকে তার দূরত্বের সম্পর্ক আবিষ্কার করেই সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বুধের এক বছর হয় ৮৮ পার্থিব দিনে, আর নেপচুনের এক বছর হয় ১৬৫ পার্থিব বছরে।

সক্রেটিস: তোমার এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে সৌরজগতে গ্রহ তিন ধরনের: ইনার প্ল্যানেট চারটা প্রায় একই রকম, তবে আউটার প্ল্যানেট দুই রকমের, জুপিটার ও স্যাটার্ন এক রকম, নেপচুন ও ইউরেনাস আরেক রকম।

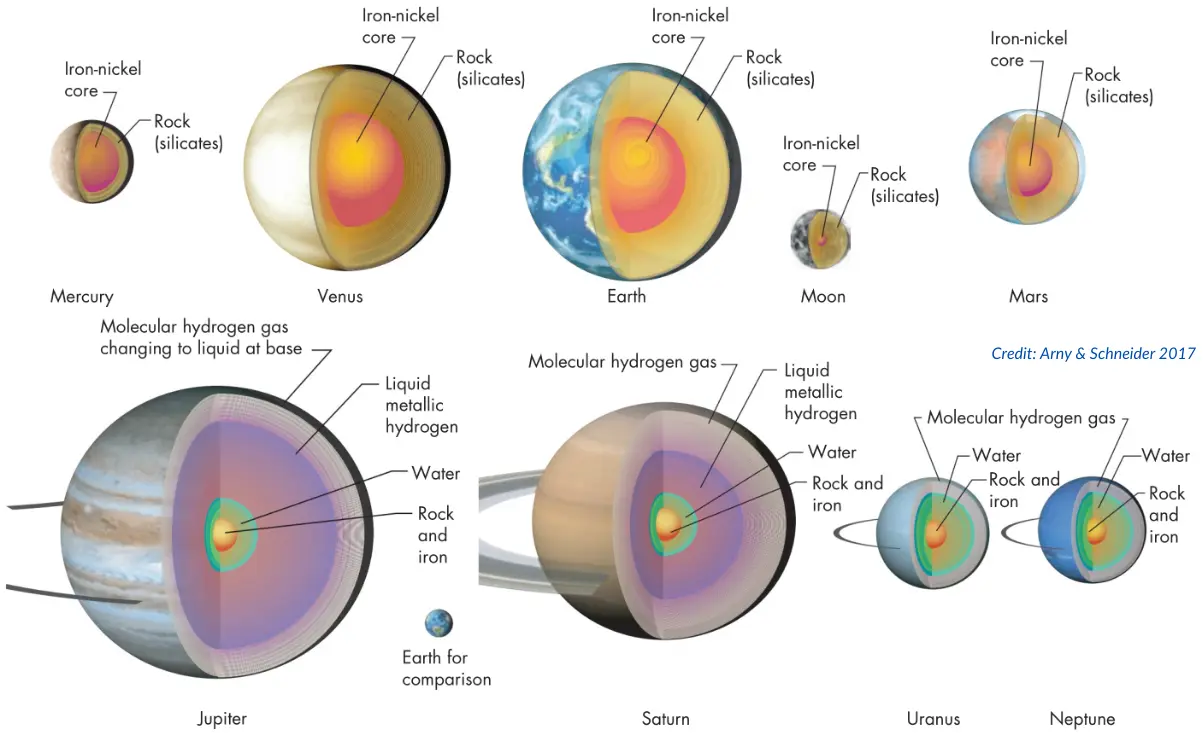

হার্মিস: হ্যাঁ। ইনার প্ল্যানেটদেরকে টেরেস্ট্রিয়াল বা রকি প্ল্যানেটও বলে। জুপিটার ও স্যাটার্ন হলো গ্যাস জায়ান্ট, আর ইউরেনাস ও নেপচুন হলো আইস জায়ান্ট। রকি প্ল্যানেট চারটারই কোর আয়রন-নিকেল দিয়ে তৈরি, আর কোরের বাইরে আছে সিলিকেট, মানে পাথরের মোটা আস্তরণ। গ্যাস জায়ান্ট দুই জনের কোর আয়রন ও পাথরের, তার বাইরে আছে প্রথমে পানি, তারপর তরল মেটালিক হাইড্রোজেন, এবং সবার বাইরে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেনের লেয়ার কোরের চেয়ে অনেক বড়, এই দুই গ্রহেরই প্রায় ৯০% হাইড্রোজেন। আইস জায়ান্ট দুই জনের কোর গ্যাস জায়ান্টের মতোই লোহা ও পাথরের, কিন্তু তার বাইরে পানির পরে আছে শুধু হাইড্রোজেন গ্যাসের লেয়ার, এদের তরল হাইড্রোজেন নাই। আইস জায়ান্টদেরও ৮০% হাইড্রোজেন। বলা যায় আউটার জায়ান্ট প্ল্যানেটদের ভিতরে একটা করে ইনার রকি প্ল্যানেট আছে। পাথর-লোহার কোরের বাইরে যে পানি পাওয়া যায় তার দশা ঠিক কঠিনও না তরলও না, এই দশার পদার্থকে বলে সুপারক্রিটিকেল ফ্লুয়িড। যতই মৃত হই, আমাদের সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

সক্রেটিস: প্রত্যেক গ্রহ নিয়ে কথা বলার সময় যেহেতু আমাদের নাই, সেহেতু শুধু স্যাটার্নের কথা বলো। শুনেছি জায়ান্ট প্ল্যানেট চারটারই নাকি রিং আছে। তাহলে স্যাটার্নের রিং অন্যদের চেয়ে এত উজ্জ্বল কেন যে শুধু এটা নিয়েই মানুষ সব বিস্ময়?

হার্মিস: জুম করে চলো স্যাটার্নের কাছে যাই।

সক্রেটিস: চলো, সবাই।

2.1 শনির বলয়

হার্মিস: গ্যালিলিও প্রথম টেলিস্কোপ দিয়ে এই রিং দেখেছিলেন, কিন্তু নেদারল্যান্ডের হাইগেন্স প্রথম বুঝেছিলেন যে এটা রিং। এখান থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারছ যে এই রিং কোনো অবিচ্ছিন্ন ডিস্ক না, বরং কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার সাইজের অসংখ্য বরফের টুকরার সমষ্টি। তবে পানির পাশাপাশি কার্বনের বিভিন্ন যৌগও পাওয়া যায় অনেক টুকরায়। স্যাটার্নের সার্ফেস থেকে ৩০ হাজার কিমি উপর থেকে শুরু করে প্রায় দেড় লাখ কিমি পর্যন্ত এই রিং বিস্তৃত। তিন লাখ কিমি ব্যাসের এত বিশাল রিঙের পুরুত্ব দশ মিটার থেকে সর্বোচ্চ কয়েকশ মিটার। এ, বি, সি, ডি ও এফ রিং এখানে দেখা যাচ্ছে, পাশাপাশি দুই রিঙের মাঝের ফাঁকা জায়গাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নামে ডাকা হয়। যেমন, এ ও বি রিঙের মাঝখানে আছে ক্যাসিনি ডিভিশন ও হাইগেন্স গ্যাপ, বি ও সি রিঙের মাঝখানে কুলম্ব গ্যাপ, সি ও ডি রিঙের মাঝে ম্যাক্সওয়েল গ্যাপ। ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক থিওরির প্রবক্তা ম্যাক্সওয়েলই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে শনির বলয় কোনো একক ডিস্ক না, বরং অসংখ্য ছোট ছোট বস্তুর কালেকশন।

সক্রেটিস: বর্ণনা আর করতে হবে না। শুধু বলো এই রিং তৈরি হলো কিভাবে।

হার্মিস: কোনো উপগ্রহ বা গ্রহাণু যদি একটা গ্রহের বেশি কাছে চলে আসে তাহলে গ্রহ বস্তুটার কাছের প্রান্তকে দূরের প্রান্তের তুলনায় বেশি জোরে টানে, যেহেতু গ্র্যাভিটি দূরত্বের সাথে কমে। এর ফলে যা হয় তা হলো, বস্তুটা গ্র্যাভিটির টানে গ্রহের দিকে লম্বা হতে হতে এক সময় ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এই সব টুকরাই পরে গ্রহের চারদিকে রিং তৈরি করে। স্যাটার্নের রিং এভাবেই হয়েছে। তবে আরো খেয়াল করলে দেখবে রিঙের মাঝে জায়গায় জায়গায় দশ-বিশ কিমি সাইজের ছোট ছোট পাথরের টুকরা আছে যাদের নাম মুনলেট। এইসব মুনলেটের কারণে স্যাটার্নের রিঙে স্পাইরাল স্টারকচার তৈরি হয় স্পাইরাল গ্যালাক্সির মতো। স্যাটার্নের রিং ও ৬২টা উপগ্রহ এক দিকে একটা গোটা সোলার সিস্টেমের সাথে তুলনীয়, আরেক দিকে রিঙের স্পাইরাল প্যাটার্ন মিল্কিওয়ের মতো একটা গোটা স্পাইরাল গ্যালাক্সির সাথে তুলনীয়।

সক্রেটিস: দাঁড়াও, দাঁড়াও। স্টেলার যুগেই আমাদের বুঝার কথা ছিল গ্যালাক্সিতে কিভাবে স্পাইরাল আর্ম তৈরি হয়। সুযোগ হয়নি। এখন কি স্যাটার্নের রিং দিয়ে গ্যালাক্সির স্পাইরাল আর্ম বুঝাতে চাও না কি?

হার্মিস: কেন নয়। স্যাটার্নের এই সব মুনলেটের গ্র্যাভিটির কারণে মাঝেমাঝে রিঙের সমুদ্রে ছোট ঢেউ উঠে। একটা মুনলেট থেকে ঢেউ চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু স্যাটার্নের কাছের রিং যেহেতু দূরের রিঙের চেয়ে দ্রুত ঘোরে, সেহেতু স্যাটার্নের দিকে যাওয়া ঢেউ বিপরীত দিকে যাওয়া ঢেউয়ের তুলনায় এগিয়ে যায়। পুরাপুরি সার্কুলার যে ঢেউ তৈরি হয়েছিল (যার গালভরা নাম ডেন্সিটি ওয়েভ) তা এই অসমান বেগের কারণে স্পাইরাল হয়ে যায়, একটা সার্কুলার রিং পেঁচিয়ে যেমন স্পাইরাল প্যাটার্ন বানানো যায় তেমন। গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে মুনলেটের বদলে চিন্তা করতে হবে নেবুলা ও তারা, আর রিঙের সমুদ্রের বদলে চিন্তা করতে হবে গ্যালাক্সির সব গ্যাস ও তারা। গ্যালাক্সির তারা ও গ্যাসের বেগও যেহেতু দূরত্বের সাথে কমে সেহেতু গ্যালাক্সির ভিতরে তৈরি ডেন্সিটি ওয়েভ এভাবেই গ্যালাক্সিকে একটা স্পাইরাল আকৃতি দেয়।

সক্রেটিস: চমৎকার। এক যুগের সাথে আরেক যুগের, এক বস্তুর সাথে আরেক বস্তুর তুলনার মাধ্যমেই আমাদের আগাতে হবে। স্যাটার্নের উত্তর মেরুর চারদিকে পিংকিশ-পার্পল রঙের যে অরোরা দেখা যাচ্ছে এটা কিভাবে তৈরি হয়?

3. পৃথিবী

হার্মিস: পৃথিবীতে কিভাবে অরোরা তৈরি হয় বুঝলেই স্যটার্নেরটা বুঝতে পারবে। সৌরজগতের বয়স এখন প্রায় ১০০ কোটি বছর। এখন যদি আমরা স্যাটার্ন থেকে পৃথিবীতে যাই, তাহলে মানুষের উদ্ভবের ৩৬০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে কিভাবে অরোরা তৈরি হতো দেখতে পারব।

[আট জন পৃথিবীর কাছে গিয়ে উপর থেকে উত্তর মেরু অঞ্চল দেখে।]

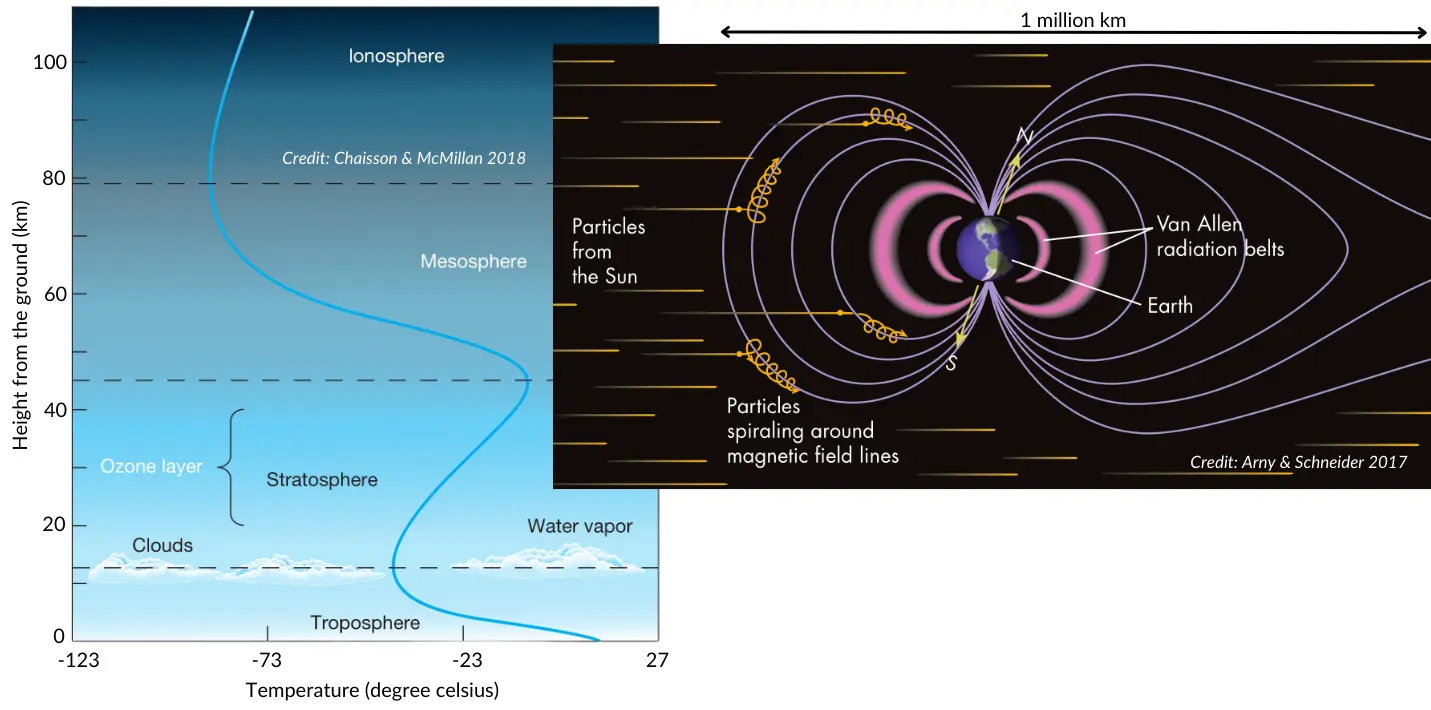

হার্মিস: এই ছবিতে পৃথিবীর এট্মস্ফিয়ার (শব্দটা বাংলায় এসেছে গ্রিক ‘আত্মোস’ থেকে, যার অর্থ ‘বাষ্প’) ও ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ার দেখা যাচ্ছে। মাটির উপরে প্রায় ১০০ কিমি পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল দেখানো হয়েছে, যা কিছু লেয়ারে বিভক্ত: প্রথমে ট্রপোস্ফিয়ার, মানে মেঘের দেশ, তারপর ওজোন লেয়ারের দেশ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আর তার উপরে যথাক্রমে মেসোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ার। মোটামুটি ৮০ কিমি থেকে ১০০০ কিমি হাইট পর্যন্ত আয়নোস্ফিয়ার বিস্তৃত, কারণ সেখানের গ্যাস সূর্যের শক্তিশালী রশ্মির কারণে আয়নিত হয়ে যায়। আয়নোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরো দূরে গেলে শুরু হবে ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ার, মানে পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের এলাকা, যার মানচিত্র দেখানো হয় ডাইপোলার (দুই পোল বা মেরু) ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড লাইনের মাধ্যমে। প্রায় ১০ লাখ কিমি সাইজের এই বিশাল চুম্বকমণ্ডলের তুলনায় পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডল অতি ক্ষুদ্র জিনিস। সূর্য থেকে আসা সোলার উইন্ডের যেসব চার্জিত কণা পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড লাইনের ফাঁদে বন্দি হয়, তারা ফিল্ড লাইনের চারদিকে স্পাইরাল পথে জাইরেট করতে করতে পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অসিলেট করতে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া এসব ফিল্ড লাইনকে ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট বলে, কারণ চার্জিত কণার ত্বরণের ফলে এখানে অনেক রেডিয়েশন তৈরি হয়। লাইনে বন্দি সব কণা যখন উত্তর মেরুর কাছে পৌঁছায় তখন তাদের ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়, এবং ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড তাদেরকে কিক করে আবার দক্ষিণে পাঠায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে কণাদের মাত্র ১ সেকেন্ড লাগে। এই অসিলেশনের কারণে দুই মেরুর কাছে আয়নোস্ফিয়ারের একটা ওভাল শেলের মধ্যে কণার ত্বরণ এত বেশি হয় যে কণাগুলি থেকে নানা রঙের রেডিয়েশন আসে। এরই নাম অরোরা। আমাদের উত্তরের অরোরার নাম অরোরা বোরিয়ালিস, উত্তর বায়ুদেবতার নামে নামটা গ্যালিলিওর দেয়া। দক্ষিণেরটার নাম অরোরা অস্ট্রালিস।

সক্রেটিস: কিন্তু এই বিশাল ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে কিভাবে? দেখে তো মনে হচ্ছে পৃথিবী একটা বিশাল বার ম্যাগ্নেট যার উত্তর মেরু ভৌগলিক উত্তর মেরু থকে একটু দূরে। তোমার ছবিতে ম্যাগ্নেটিক এক্সিস ও রোটেশন এক্সিসের মধ্যে দশ ডিগ্রির বেশি দূরত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে।

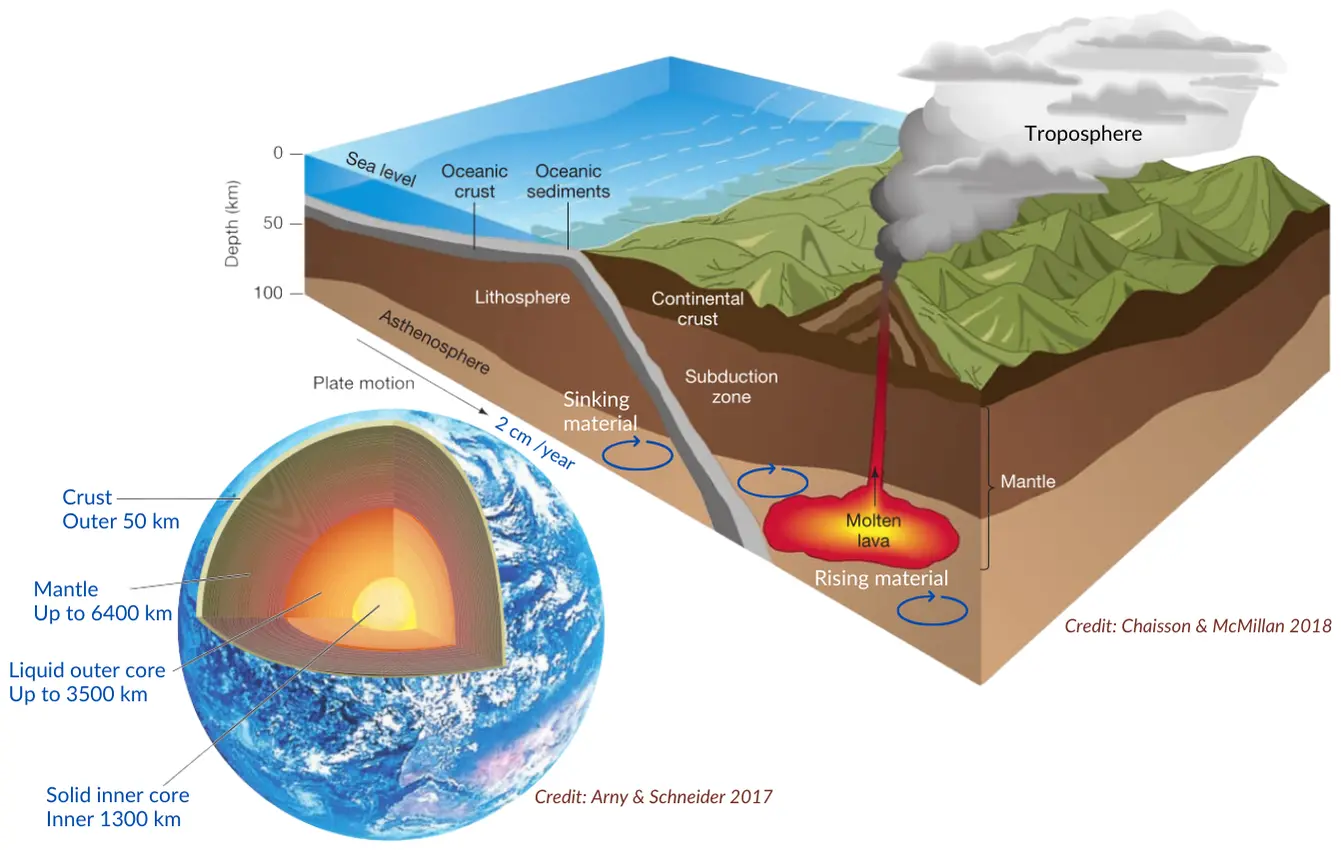

হার্মিস: হ্যাঁ দুই এক্সিসের মধ্যে দূরত্ব আসলে ১১ ডিগ্রি। এবং পৃথিবী আসলেই একটা বিশাল বার ম্যাগ্নেট যার উৎস খুঁজতে হলে আমাদেরকে পৃথিবীর ভিতরটা দেখতে হবে এই ছবিতে। পৃথিবীর শরীর তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কোর, ম্যান্টল, ক্রাস্ট। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কিমি রেডিয়াসের মধ্যে ক্রাস্টের পুরুত্ব মাত্র ৫০ কিমি, সুতরাং এটা পৃথিবীর ত্বকের মতো। ক্রাস্টের নিচে প্রায় তিন হাজার কিমি পুরুত্বের ম্যান্টল। তার নিচে সাড়ে তিন হাজার কিমি পুরুত্বের কোর, যাকে আউটার ও ইনার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আনুমানিক ১৩০০ কিমি সাইজের ইনার কোর কঠিন লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরি। দুই হাজার কিমি পুরুত্বের আউটার কোরেও এই দুই মৌলই আছে, কিন্তু তরল হিসেবে। ইনার কোরকে যদি একটা চুলার সাথে তুলনা করি, তাহলে আউটার কোরকে বলা যায় সেই চুলার উপরে পানির কড়াই। পানি ফুটানোর সময় নিচ থেকে গরম পানি বুদ্বুদ হিসেবে উপরে উঠে, উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা ও ভারী হয়ে আবার নিচে পড়ে যায়। এভাবে পানির মধ্যে যে সার্কুলার প্রবাহ তৈরি হয় তার নাম কনভেকশন। ইনার কোরের তাপে আউটার কোরের তরলের মধ্যেও এই কনভেকশন পাওয়া যায়। প্রবাহ যেহেতু তড়িৎ পরিবাহী মেটালের হচ্ছে, সেহেতু এখান থেকে একটা কনভেকশন কারেন্টের জন্ম হয়। উনিশ শতকে ফ্রান্সের এম্পিয়ার দেখিয়েছিলেন, তার দিয়ে বানানো একটা লুপের মধ্যে যদি ইলেক্ট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাহলে লুপের কেন্দ্র থেকে লুপের এরিয়ার লম্ব দিকে ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। পৃথিবীর আউটার কোরে কনভেকশন কারেন্ট এই লুপ কারেন্টের মতোই। এই ইলেক্ট্রিক কারেন্টই আমাদের ম্যাগ্নেটিক ফিল্ডের উৎস।

সক্রেটিস: তার মানে আগে যে ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড লাইন দেখিয়েছ তারা পৃথিবীর পেটের ভিতর থেকে বের হচ্ছে। এবং পৃথিবীর আউটার কোরে এই প্রতিটা লাইনের চারদিকে পাওয়া যাবে তড়িৎ প্রবাহের লুপ, তরল আয়রন-নিকেলের কনভেকশন কারেন্ট। ঠিক কি না?

হার্মিস: ঠিক। সাথে এটাও বলে রাখা ভালো যে, কোরের তাপের কারণে কনভেকশন কারেন্ট শুধু আউটার কোরেই তৈরি হয় না, আরেকটা জায়গায়ও তৈরি হয় দারুণভাবে। ম্যান্টলের একদম উপরের লেয়ারটার নাম এস্থেনোস্ফিয়ার, যা আধা-কঠিন মাটি-পাথর দিয়ে তৈরি, পুরা তরল না, সেমি-সলিড। এই লেয়ারের উপরে আছে ক্রাস্ট। কিন্তু আমাদের শরীরের চামড়ার মতো পৃথিবীর ক্রাস্ট একটা অবিচ্ছিন্ন লেয়ার না, অনেক ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলির নাম টেক্টোনিক প্লেট, বলা যায় এরা এস্থেনোস্ফিয়ারের সেমি-সলিডের উপর ভাসছে। এস্থেনোস্ফিয়ারের সেমি-সলিড পদার্থে কনভেকশন কারেন্টের কারণে প্লেটগুলি নড়তে থাকে, বছরে প্রায় ২ সেমি করে। একে অপরের দিকে আসতে থাকা দুইটা প্লেট যখন মুখোমুখি ধাক্কা খায়, তখন দুই প্লেটের সীমান্তে জেগে উঠে পাহাড়। ইন্ডিয়ান প্লেট আজ থেকে প্রায় ৫ কোটি বছর আগে ইউরেশিয়ান প্লেটের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল বলেই তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। এই সংঘর্ষ এত রিসেন্ট যে হিমালয় এখনো উপরের দিকে উঠছে, বছরে প্রায় ৫ মিলিমিটার করে।

সক্রেটিস: এই ভিডিওতে কি তাহলে টেক্টোনিক প্লেটের নড়াচড়াই দেখাচ্ছ?

হার্মিস: হ্যাঁ, ৫ কোটি না, গত ৫৫ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর ক্রাস্টের সাতটা মেজর প্লেট কিভাবে মুভ করেছে তাই দেখানো হচ্ছে।

4. গ্রহ আবিষ্কারের উপায়

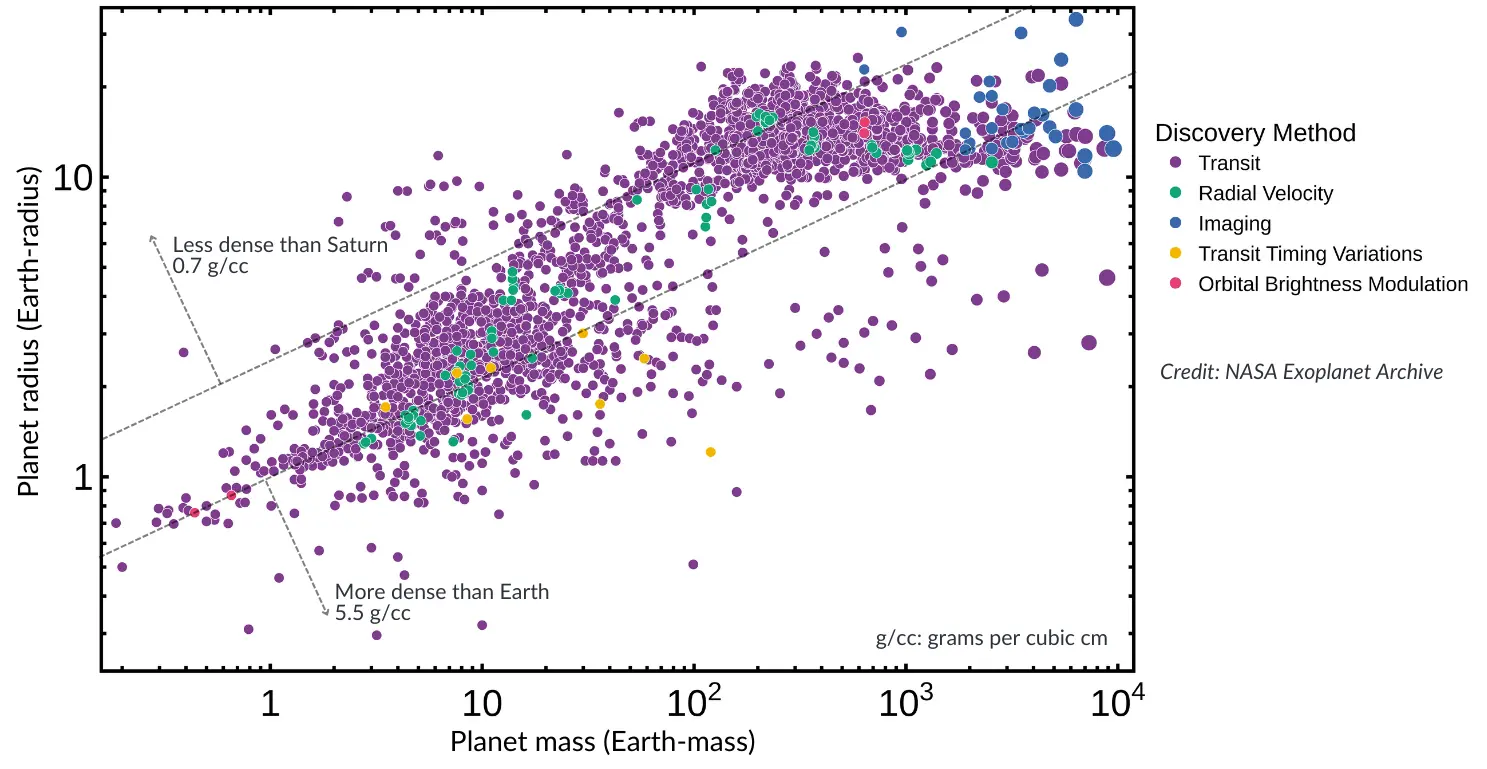

5. গ্রহের শ্রেণিবিন্যাস