Table of Contents

This is an old revision of the document!

৩. স্টেলার যুগ

সক্রেটিস: গ্যালাক্টিক যুগে আমরা দুইটা ব্যাপার বুঝার সময় পাইনি। প্রথমত, গ্যালাক্সি কিভাবে এলিপ্টিকেল থেকে লেন্টিকুলার হয়, মানে একটা গোল জিনিস কিভাবে ফ্ল্যাট হয়। দ্বিতীয়ত, গ্যালাক্সির ডিস্কের মধ্যে কিভাবে স্পাইরাল আর্মের জন্ম হয়। স্টেলার যুগেই যেহেতু এসব ঘটনা ঘটেছে সেহেতু আশাকরি যুদ্ধের দেবতা মার্স এই দুই ব্যাপার পরিষ্কার করে আমাদেরকে শান্তি দিবে।

মার্স: যুদ্ধের পরে শান্তি আসবে। কিন্তু আপাতত যুদ্ধ ছাড়া গতি নাই। দেখো সামনে বিরাট ইয়ারলুং-সাংপো গর্জ, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘ গিরিখাত। এই গর্জের কানফাটা গর্জনের কারণে তো আমরা কেউ কারো কথা শুনতেই পারব না।

হার্মিস: আমরা তোমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। ‘ক্রাউচিং টাইগার, হিডেন ড্রাগন’ সিনেমার শেষ দৃশ্যের মতো এক লাফে নামছা বারওয়া’র চূড়া থেকে চলো সবাই গর্জের একদম নিচে। সেখানেই সব শব্দের মধ্যে ভাসাব আমাদের কথার শব্দ।

[সবাই পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দেয় নিচে, এক মুহূর্তে চলে আসে ৭ কিমি নিচে সিয়াং নদীর তীরে।]

1. জন্মহার ও মৃত্যুহার

সক্রেটিস: ইউনিভার্সের সাত যুগ যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা নিয়ে আমার কনফিউশন আছে। প্ল্যানেটারি থেকে কালচারাল পর্যন্ত চার যুগের সময়সীমা যে পৃথিবী ও মানুষের সাপেক্ষে করা হয়েছে তা বুঝেছি। কিন্তু স্টেলার যুগ আমরা ঠিক দশ বিলিয়ন বছর আগে থেকে শুরু করলাম কেন? প্রথম গ্যালাক্সির জন্ম যখন হয়েছে প্রথম তারাদের জন্মও তখন হয়েছে। তাহলে স্টেলার যুগকে গ্যালাক্টিক যুগের পরে নিয়ে আসার কারণ কি?

মার্স: এই প্রশ্ন উঠবে জেনেই এই ফিগার আগে থেকে রেডি করে রেখেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে কালো ও লাল রঙের দুইটা কার্ভ গত বারো বিলিয়ন বছরের মধ্যে প্রায় সব সময় খুব কাছাকাছি ছিল। কালো কার্ভটি হচ্ছে স্টার ফর্মেশন রেট (এসএফআর), আর লালটি ব্ল্যাক হোল এক্রিশন রেট (বিএইচএআর)। এক্স অক্ষে আছে উপরে সময়, নিচে রেডশিফট; আমরা গ্যালাক্টিক যুগেই জেনেছি রেডশিফট সময়ের প্রক্সি। ওয়াই অক্ষে আছে দুইটা রেট। ফর্মেশন রেটটা এক ধরনের জন্মহার। এর মাধ্যমে জানা যায় মহাবিশ্বের ইতিহাসের যেকোনো সময়ে এক বিলিয়ন (গিগা) কিউবিক লাইট-ইয়ার ভলিউমের মধ্যে যত তারার জন্ম হচ্ছিল তাদের মোট ভর সূর্যের কত গুণ। এক্রিশন রেটটা এক ধরনের মৃত্যুহার। এর মাধ্যমে জানা যায় সেই একই সময়ে এক বিলিয়ন কিউবিক লাইট-ইয়ারের মধ্যে সূর্যের কত গুণ ভরের পদার্থ ব্ল্যাকহোলের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছিল।

সক্রেটিস: তা বুঝলাম, ফিগারটা এখন পড়া যাচ্ছে। এও বুঝতে পারছি যে দুইটা কার্ভই ১০ বিলিয়ন বছর আগে সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে পৌঁছেছিল।

মার্স: মানে দশ বিলিয়ন বছর আগে গ্যাস থেকে সবচেয়ে বেশি তারা জন্মাচ্ছিল, এবং একইসাথে সবচেয়ে বেশি তারা ও গ্যাস ব্ল্যাকহোলের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছিল। যখন জন্মের হার সবচেয়ে বেশি তখন মৃত্যুর হারও সবচেয়ে বেশি, যদি ব্ল্যাকহোলের ভিতরে হারিয়ে যাওয়াকে আমরা অন্তত রূপকার্থে হলেও মৃত্যু হিসেবে গণ্য করি।

সক্রেটিস: এর সাথে মানুষের জনসংখ্যার তুলনাও করা যায়। নাইজার, চাদ ও কঙ্গোতে জন্মহার যেমন বেশি, মৃত্যুহারও তেমন বেশি। অবশ্য মানুষের সমাজ যেকোনো ফিজিকেল সিস্টেমের চেয়ে বেশি জটিল হওয়াতে তুলনাটা অত সোজা হবে না।

মার্স: সোজা না হলেও বেশ মজার। যেমন গ্যাপমাইন্ডার দিয়ে বানানো এই ভিডিওতে গত প্রায় দুইশ বছরে পৃথিবীর সব দেশের নারী-প্রতি-সন্তান ও জন-প্রতি-জিডিপি’র পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা বাবল একটা দেশ, বাবলের সাইজ জনসংখ্যার সমানুপাতিক। বর্তমানে যে-দেশে সন্তান কম সে-দেশের জিডিপি বেশি। জন্মহার ও মৃত্যুহার তুলনা করে একটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিসাব করা যায়। তারাদের জন্মহার যেমন দশ বিলিয়ন বছর আগে সবচেয়ে বেশি ছিল, তেমনি দেখা যাচ্ছে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে পরিবার-প্রতি সন্তানের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, ছয়ের বেশি। এখন আনুমানিক দুই।

সক্রেটিস: মহাবিশ্বের সাথে মানুষের তুলনা সব সময়ই মজার। তবে এক তারার সাথে আরেক তারার তুলনা এখন বেশি করা দরকার। আমার তো সব তারা দেখতে একই রকম লাগে, সব তারাই গোল, গ্যাসের বিশাল গোলক। তাহলে তারাদের শ্রেণিবিন্যাস কিভাবে করা হয়?

2. তারার শ্রেণিবিন্যাস

মার্স: মনে হচ্ছে তোমার ডিমন তোমাকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয় আমাদের আলোচনার পরের টপিক। এখন ঠিক তারার ক্লাসিফিকেশন নিয়েই কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

সক্রেটিস: আমার ডিমনের এত আজাইরা সময় নাই। যাহোক, তোমার ক্লাসিফিকেশন শুনি আগে।

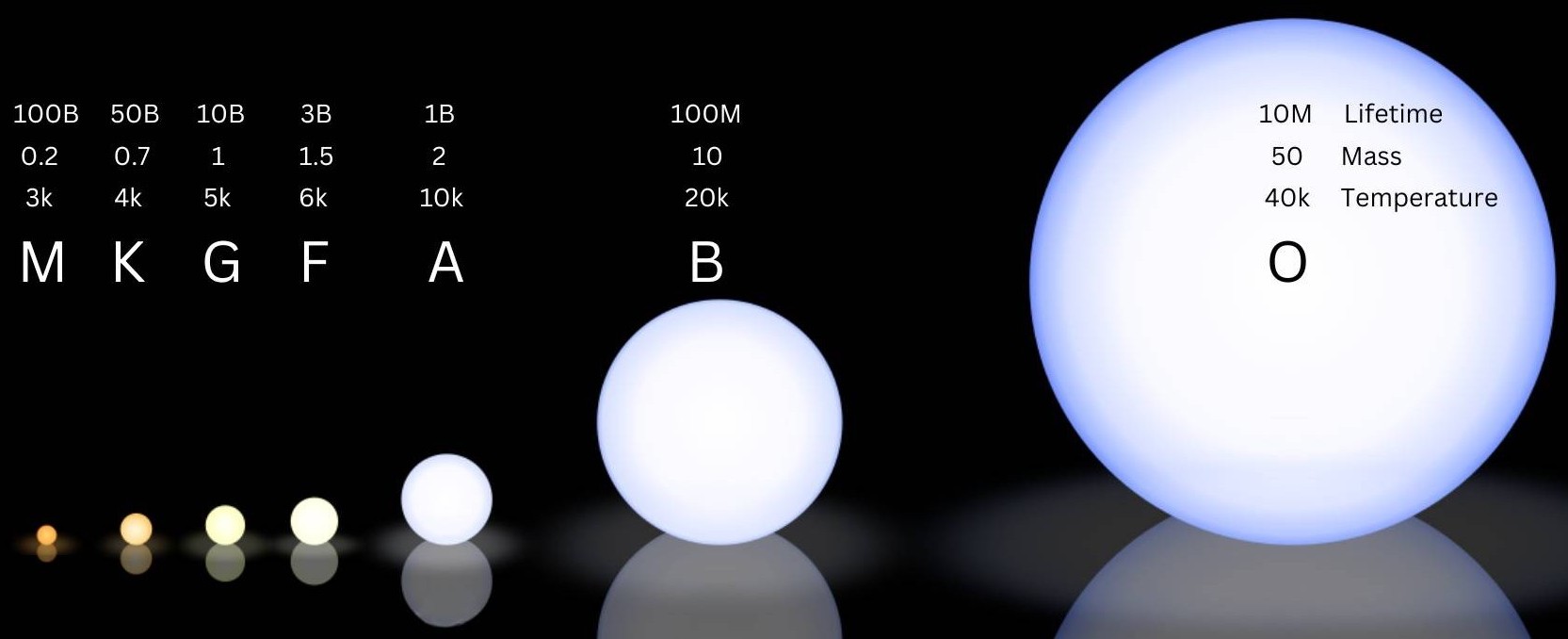

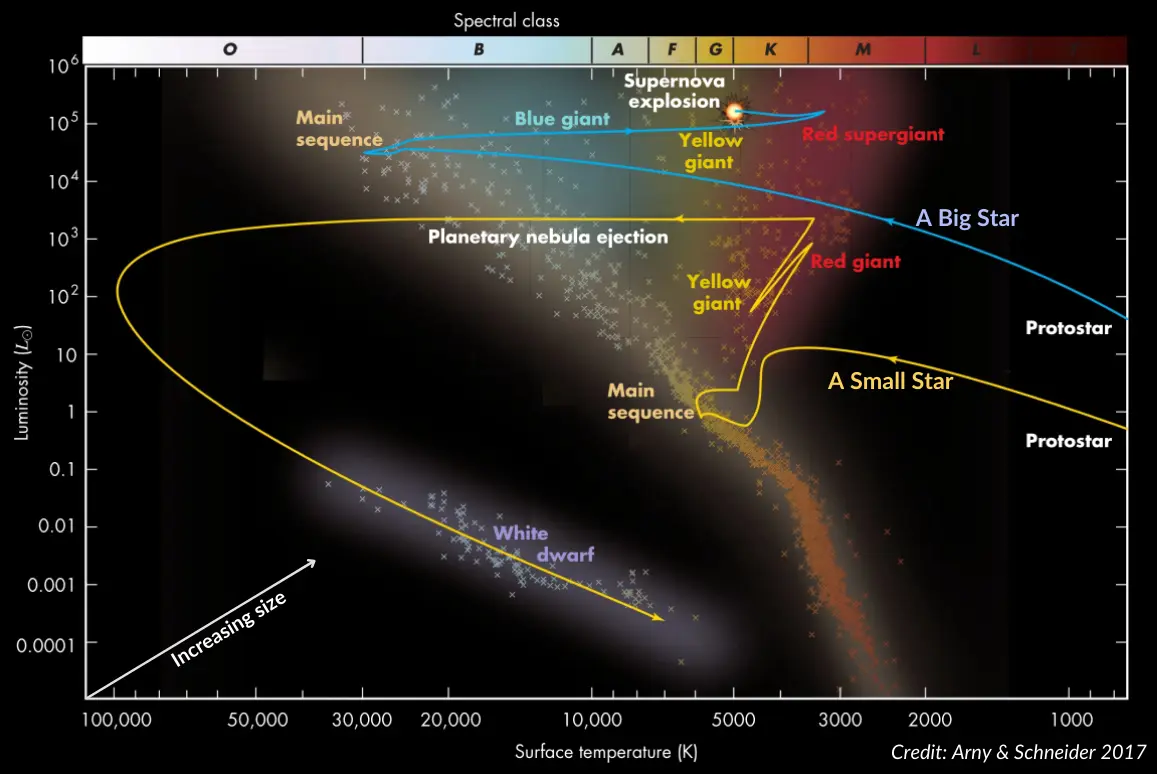

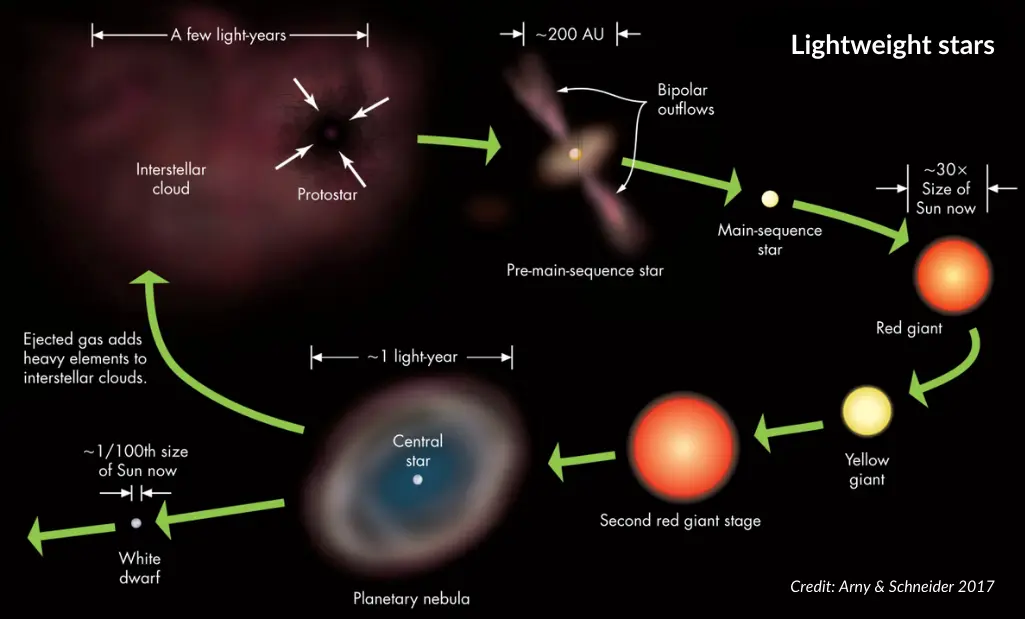

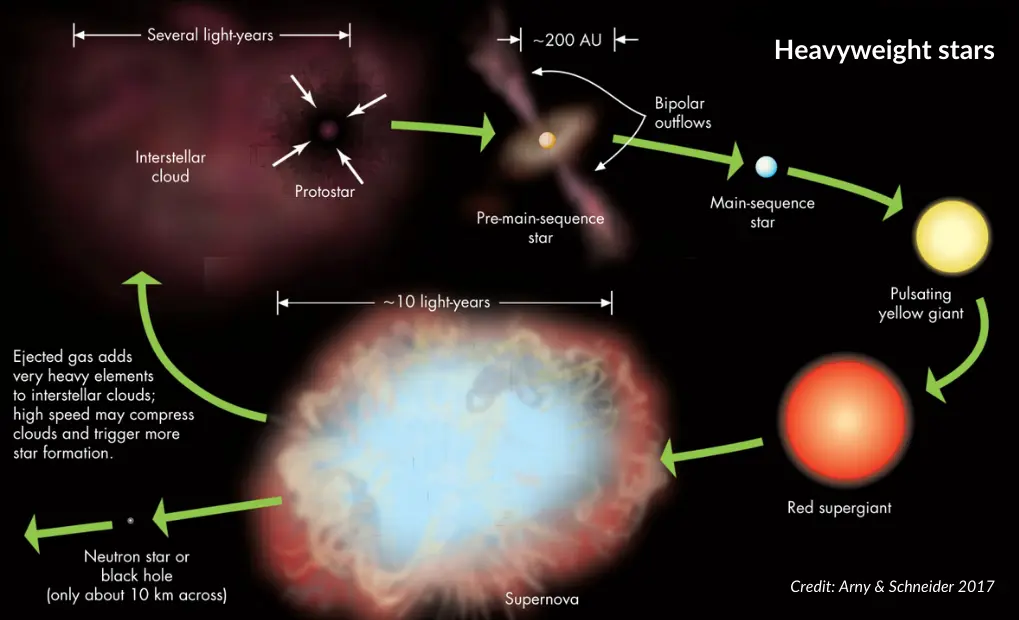

মার্স: গ্যালাক্সিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাদের আকৃতির মাধ্যমে, কারণ তাদের আকৃতিতে আসলেই অনেক বৈচিত্র্য আছে। তারা সব যেহেতু দেখতে একই রকম গোল, সেহেতু ‘আকৃতি’র বদলে এদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় ‘আকার’ দিয়ে। যে তারার আকার যত বেশি, অর্থাৎ যে তারা যত বড়, তার ভর ও তাপমাত্রাও তত বেশি। সুতরাং আকার, ভর ও তাপমাত্রা তিনটাই শ্রেণিবিন্যাসে সমানভাবে ইউজ করা যায়। এই ছবিতে ও থেকে এম পর্যন্ত ৭ ধরনের তারা দেখানো হয়েছে। সূর্যের চেয়ে আনুমানিক ৫০ গুণ ভারী তারারা হলো ও-টাইপ তারা। এদের সার্ফেস টেম্পারেচার প্রায় ৪০ হাজার কেলভিন, আর গড় আয়ু (লাইফটাইম) মাত্র ১০ মিলিয়ন বছর। সূর্য একটা জি-টাইপ তারা, এর সার্ফেস টেম্পারেচার মাত্র ৫ হাজার কেলভিন, আর আয়ু প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর। এম-টাইপ তারাদের ভর সূর্যের মাত্র ২০%, আর আয়ু প্রায় ১০০ বিলিয়ন বছর।

সক্রেটিস: তার মানে এ পর্যন্ত যত এম-টাইপ বা কে-টাইপ তারার জন্ম হয়েছে তাদের কোনোটাই মারা যায়নি?

মার্স: না। মহাবিশ্বে এই সব ছোট তারাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। একটা দেশে ধনীর চেয়ে গরিবের সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি হয়।

সক্রেটিস: ভালো তুলনা। তাহলে আমাদের সূর্য ধনী না গরিব?

মার্স: মিডল-ক্লাস বলতে হবে। পার্থক্যটা রঙের মধ্যেও ধরা পড়ে।

ইশ্তার: হ্যাঁ, ছোট তারারা একটু লাল, আর বড়রা একটু নীল। কিন্তু হোয়ার্লপুল গ্যালাক্সিতে যাওয়ার পথে আকাশগঙ্গা পার হওয়ার সময় তো আমাদের কাছে সব তারাই দেখতে সাদা মনে হচ্ছিল।

মার্স: তারা দেখতে সাধারণত সাদাই। এখানে বুঝানোর জন্য রংটা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা দেখতে সাদা কারণ সে সব রঙের আলোই দেয়, সব রং একসাথে মিশালে সাদা রং পাওয়া যায়। তার মানে এই না যে সব তারা থেকে সব রং একই হারে বের হয়। বড় তারারা লালের চেয়ে নীল রঙের আলো বেশি তৈরি করে, ছোট তারারা নীলের চেয়ে লাল রঙের আলো বেশি বানায়, আর সূর্যের মতো মাঝারি তারারা লাল ও নীলের মাঝখানের সবুজ আলো বেশি দেয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আসে সবুজ আলো।

সক্রেটিস: তারার সাইজ বেশি হলে ভর ও তাপমাত্রাও বেশি হয়, কিন্তু এসবের সাথে রঙের কি সম্পর্ক?

মার্স: পার্টিকেল যুগেই আমরা দেখেছি যে রং মানে কম্পাঙ্ক। নীল রঙের আলোর কম্পাঙ্ক বেশি, সবুজের একটু কম, লালের আরো কম। কম্পাঙ্ক আবার সরাসরি এনার্জির সাথে সম্পর্কিত। যে তারার তাপমাত্রা বেশি তার এনার্জিও বেশি, কারণ টেম্পারেচার আসলে তারার সব গ্যাস-কণার গড় এনার্জির পরিমাপক। আর যে তারার এনার্জি যত বেশি সে তত বেশি কম্পাঙ্কের আলো দিতে পারে। এজন্যই ও-টাইপ তারারা এত নীল, জি-টাইপ তারারা এত সবুজ, আর এম-টাইপ তারারা এত লাল।

সক্রেটিস: খালি চোখে দেখতে যদি সবাইকেই সাদা দেখায় তাহলে রঙের পার্থক্য কিভাবে বুঝা সম্ভব?

মার্স: খালি চোখে সম্ভব না। কিন্তু টেলিস্কোপের ফোকাল প্লেইনে বসানো প্রিজমের মতো বিভিন্ন ধরনের স্পেক্ট্রোগ্রাফ দিয়ে আলোকে বিভিন্ন কম্পাঙ্ক বা রঙে ভাগ কর যায়। তার পর দেখা যায় কোন তারা থেকে কোন রঙের আলো সবচেয়ে বেশি আসছে। আসলে এইভাবে আলোর বর্ণালি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই একটা তারার টেম্পারেচার মাপা হয়।

জুনো: আচ্ছা, বুঝলাম যে এই কারণেই তুমি তারার ‘সার্ফেস’ টেম্পারেচারের কথা বলছ। যে-আলোর রং দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে সেই আলো তারার সার্ফেস থেকে আসে। অতএব সার্ফেসের তাপমাত্রাই সহজে বের করা সম্ভব। কিন্তু তারার ভিতরের তাপমাত্রা জানার কি কোনোই উপায় নেই?

মার্স: আছে। স্টেলার স্ট্রাকচারের কিছু ইকুয়েশন আছে। এগুলো দিয়ে কম্পিউটারে তারা সিমুলেট করা যায়। আর এই সিমুলেশনের রেজাল্ট থেকে তারার সার্ফেস থেকে একেবারে সেন্টার পর্যন্ত তাপমাত্রা, ঘনত্ব, প্রেসার, ইত্যাদি সব জানা যায়।

সক্রেটিস: এখন কিন্তু তোমার আয়ুর ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করা উচিত। আকার, ভর ও তাপমাত্রা বেশি হলে আয়ু কম হচ্ছে কেন?

মার্স: আবারো পরের টপিকে যেতে বাধ্য করছ। সহজ উত্তর হচ্ছে, যে তারা যত বড় সে তত তাড়াতাড়ি তার জ্বালানি শেষ করে ফেলে, তাই তত তাড়াতাড়ি মারা যায়।

সক্রেটিস: জ্বালানি মানে?

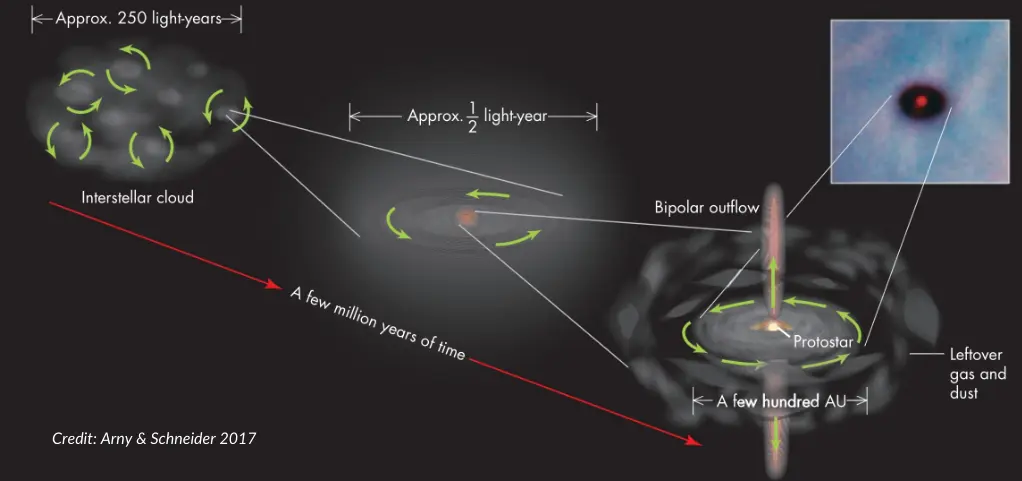

3. তারার জন্ম

মার্স: তারা কেন তাড়াতাড়ি মারা যায় সেটা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে তারার জন্ম কিভাবে হয়। এই ছবিতে জন্মের প্রসেসটা দেখানো হয়েছে। গ্যালাক্সির ভিতরে ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে গ্যাস ও ডাস্টের অনেক ক্লাউড থাকে এবং এসব মেঘ থেকেই তারার জন্ম হয়। এখানে প্রায় আড়াইশ লাইট-ইয়ার সাইজের একটা বিশাল মেঘ দেখানো হয়েছে; মনে রাখতে হবে একটা সোলার সিস্টেমের সাইজ মাত্র এক লাইট ইয়ার। আশপাশের প্রভাবে নিজের কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে থাকা এই বিশাল মেঘের ভর ও সাইজ যখন একটা নির্দিষ্ট মানের (জিন্স ভর) বেশি হয়ে যায়, তখন সেলফ-গ্র্যাভিটির কারণে মেঘটা তার নিজের কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে শুরু করে। সংকোচনের সময় বড় মেঘটা অনেকগুলো ছোট ছোট মেঘে বিভক্ত হয়ে যায়। এই রকম ছোট একটা ক্লাউডের অবস্থা কয়েক মিলিয়ন বছর পরে কেমন হবে সেটাই মাঝের প্যানেলে দেখানো হয়েছে।

জুনো: আগে ছিল রূপহীন মেঘ, এখন দেখি মাঝখানে লাল-লাল একটা গোলক, আর তার চারদিকে আধা লাইট-ইয়ার সাইজের একটা ফ্ল্যাট ডিস্ক। নিরাকার মেঘ থেকে গোল কোর আর ফ্ল্যাট ডিস্ক কিভাবে তৈরি হলো এই কয়েক মিলিয়ন বছরে?

মার্স: এটা বুঝতে হলে গ্র্যাভিটি ও রোটেশনের পার্থক্যটা বুঝতে হবে। আমি যদি এই পাথরের উপর থেকে আংসির তুখোড় স্রোতে লাফ দেই, এখন আমার কিছুই হবে না, কিন্তু বেঁচে থাকলে মারা যেতাম। কারণ গ্র্যাভিটি আমাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানছে। কোনো এস্ট্রোনট পৃথিবীর যত কাছে আসে পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তাকে তত জোরে টানে। তার মানে গ্র্যাভিটি সব সময় আকর্ষণ করে, এবং গ্র্যাভিটির কেন্দ্রের যত কাছে যাব গ্র্যাভিটি ততই বাড়বে।

জুনো: এখন রোটেশন বুঝানোর জন্যই কি দড়ির এক প্রান্তে পাথরের টুকরা বাঁধলে?

মার্স: হ্যাঁ। দড়ির এই প্রান্ত ধরে যদি আমি পাথরটা ঘুরাতে থাকি আমার চারপাশে, তাহলে হাতের উপর একটা কেন্দ্রবিমুখী বল অনুভব করব। দড়িটা এই ছেড়ে দিলাম। পাথরটার কি হয়েছে?

জুনো: পাথরটা ছিটকে গিয়ে আংসিতে পড়েছে।

মার্স: তার মানে গ্র্যাভিটির বিপরীতে রোটেশন হচ্ছে বিকর্ষণমুখী। এখন এই দেখো আরো বড় একটা দড়ি নিয়ে একই সাইজের আরেকটা পাথর ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলাম। পাথরটা কত দূর গেলো?

জুনো: প্রথমটা যত দূর গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি।

মার্স: তার মানে এইবার কেন্দ্রবিমুখী বলটা আরো বেশি ছিল। অর্থাৎ রোটেশনের কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া হয়, রোটেশনের প্রভাব তত বাড়ে, যা গ্র্যাভিটির বিপরীত। তার মানে দাঁড়াচ্ছে কেন্দ্রের কাছে রোটেশনকে হারিয়ে গ্র্যাভিটি জিতে যায়। আর গ্র্যাভিটি যেহেতু পুরাপুরি সিমেট্রিক, মানে সব দিকে সমান হারে আকর্ষণ করে, সেহেতু গ্র্যাভিটির প্রভাবে কোরটা হয়ে যায় গোল। আর এই গোলকের বাইরে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যেহেতু বেশি, সেহেতু গ্র্যাভিটিকে হারিয়ে রোটেশন জিতে যায়, এবং সেই কারণেই একটা ফ্ল্যাট ডিস্ক তৈরি হয়। কেন্দ্রের কাছে গ্র্যাভিটি সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় বেশির ভাগ পদার্থ কেন্দ্রে তারার ভিতরে চলে যায়, মাত্র ১ পার্সেন্টের মতো অবশিষ্ট থাকে ডিস্কে।

জুনো: তার মানে গ্র্যাভিটির যেমন একটা স্ফেরিকেল সিমেট্রি আছে, তেমন রোটেশনের আছে সার্কুলার সিমেট্রি?

মার্স: খুব সুন্দরভাবে বলে দিলে। ঠিক তাই। রোটেশনের সার্কুলার সিমেট্রি কাজ করে রোটেশনের এক্সিসের লম্ব বরাবর। একটা গোল পিৎজা ডো নিয়ে যদি আমি হাতের উপর রেখে ঘুরাতে থাকি তাহলে গোল ডো-টা ফ্ল্যাট ডিস্ক হয়ে যাবে, এখানে আমার হাতটাই ঘূর্ণনের এক্সিস, ডিস্কটা যার লম্ব।

সক্রেটিস: আচ্ছা বুঝলাম। আধা লাইট-ইয়ার সাইজের এই গোল কোর ও ফ্ল্যাট ডিস্ক থেকে এর পরে প্রোটোস্টারের জন্ম কিভাবে হয় সেটা বলো।

মার্স: এই ভিডিওতে আরো ভালো করে দেখানো হয়েছে। এখানে ওরায়ন কনস্টেলেশনে থাকা বিশাল ওরায়ন মলিকুলার ক্লাউড কমপ্লেক্সের ভিতরে জন্মাতে থাকা অনেক তারার সত্যকার ছবি দেখানো হয়েছে। প্রক্রিয়াটা এমন। মাঝের গ্যাসের গোলকটা যখন যথেষ্ট বড় হয় তখন ডিস্ক থেকে গ্যাস-ডাস্ট খাওয়া শুরু করে। ঘুরতে থাকা গ্যাসের গোলকের ভিতরে ঢুকতে থাকা গ্যাস-ডাস্টের কিছু অংশ ছিটকে চলে যায় উপরে ও নিচে, রোটেশনের এক্সিস বরাবর। এই কারণে গ্যাস-গোলকের দুই মেরু থেকে গ্যাস-ডাস্টের দুইটা জেট বের হয় যাদের গালভরা নাম বাইপোলার আউটফ্লো। এর সাথে গ্যালাক্টিক যুগে দেখা এক্টিভ গ্যালাক্সির নিশ্চয়ই মিল পাচ্ছ!

সক্রেটিস: শুধু যে আউটফ্লোতে মিল পাচ্ছি তা না, আমার কাছে তারার জন্মের পুরা প্রক্রিয়াটাই একটা লেন্টিকুলার বা স্পাইরাল গ্যালাক্সির জন্মের মতো মনে হচ্ছে।

মার্স: হ্যাঁ, স্টেলার সিস্টেমের মতোই এসব গ্যালাক্সি ফ্ল্যাট। গ্যালাক্সির ডিস্কও অনেকটা একইভাবে ঘুরতে-থাকা ইন্টারস্টেলার ক্লাউড থেকে তৈরি হয়, তবে এক্ষেত্রে ক্লাউডের সাইজ অনেক বড়। স্টার বা স্টেলার সিস্টেম বানানো ক্লাউড যদি কয়েকশ লাইট-ইয়ার সাইজের হয়, তবে গ্যালাক্সি বানানো ক্লাউডের সাইজ হবে কয়েক লাখ বা মিলিয়ন লাইট ইয়ার।

সক্রেটিস: এক্টিভ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোল যেমন এক সময় তারা-গ্যাসের অভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তেমনি কি এই প্রোটোস্টারের বাইপোলার আউটফ্লোও এক সময় ফুরিয়ে যাবে?

মার্স: হ্যাঁ, এবং ঠিক তখনি গ্যাস-গোলকটা তার টিনেজ পেরিয়ে একটা এডাল্ট তারায় রূপান্তরিত হবে।

সক্রেটিস: ঠিক কখন একটা গ্যাস-গোলককে প্রোটোস্টার না বলে এডাল্ট তারা বলা যায়?

মার্স: এর জন্য সূর্যের মতো তারার ভিতরের স্ট্রাকচারের এই ছবিটা বুঝতে হবে। এসব তারার কেন্দ্রে থাকে একটা কোর, তার বাইরে রেডিয়েটিভ জোন, তার বাইরে কনভেক্টিভ জোন, তার পর ফটোস্ফিয়ার মানে তারার দৃশ্যমান সার্ফেস। ফটোস্ফিয়ারের বাইরে একটা ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা থাকে যা দেখা যায় শুধু টোটাল এক্লিপ্সের সময়। মানুষকে তখনি এডাল্ট বলা হয় যখন তার সাইজ আর বাড়ে না, মানে সে আর লম্বা হয় না, একটা স্টেবল অবস্থায় পৌঁছায়, আঠার বছর বয়সের পরে। তেমনি একটা তারাও তখনি এডাল্ট যখন তার সাইজ আর খুব একটা পাল্টায় না।

সক্রেটিস: তো এখানে লাল, নীল, সবুজ তির দিয়ে কি এই স্টেবিলিটি তৈরির উপায়টাই বুঝাচ্ছ?

মার্স: হ্যাঁ। সবুজ তির দিয়ে কেন্দ্রমুখী সেলফ-গ্র্যাভিটি বুঝানো হচ্ছে। তারার সব দিকের সব গ্যাস গ্র্যাভিটির কারণের কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়, মানে তারাটিকে সংকুচিত করতে চায়। কিন্তু তারা যত ছোট হয় তার গ্যাস তত গরম হয়, আর গ্যাস যত গরম হয় ততই বাইরের দিকে একটা কেন্দ্রবিমুখী বল প্রয়োগ করে। লাল তির দিয়ে এই গ্যাস প্রেসার বুঝানো হয়েছে। গ্র্যাভিটি ও গ্যাস প্রেসার যদি সমান হয় তাহলে তারা আর গ্র্যাভিটির কারণে ছোটও হবে না, গ্যাস প্রেসারের কারণে বড়ও হবে না। কিন্তু গ্যাস প্রেসার আসলে গ্র্যাভিটির চেয়ে একটু দুর্বল, তাই যেকোনো তারা স্থির রাখার জন্য গ্যাস প্রেসারের পাশাপাশি আরেকটা কেন্দ্রবিমুখী প্রেসার লাগে। এই সহযোগী প্রেসারের নাম নিউক্লিয়ার প্রেসার, যা কেন্দ্র থেকে নীল তির দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সক্রেটিস: নিউক্লিয়ার প্রেসার নাম কি এই কারণে যে এই প্রেসারের জন্ম হয় নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে?

মার্স: ঠিক তাই। গ্র্যাভিটির চেয়ে গ্যাস প্রেসার বেশি হওয়ায় প্রোটোস্টার যত সংকুচিত হয় তার গ্যাস তত আরো গরম হয়। সবচেয়ে বেশী গরম হয় কেন্দ্রের কাছের গ্যাস, মানে কোরের গ্যাস। কোরের তাপমাত্রা যখন ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছায় তখনি শুরু হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া।

সক্রেটিস: কার সাথে কার ফিউশন?

মার্স: ইউনিভার্সের মোট পদার্থের ৭৬ শতাংশই যেহেতু হাইড্রোজেন সেহেতু তারার মধ্যেও ৭৫% গ্যাস হয় হাইড্রোজেন গ্যাস। পনের মিলিয়ন ডিগ্রিতে কোরের হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের ফিউশন শুরু হয়, মানে দুইটা হাইড্রোজেন এটম মিলিত হয়ে একটা হিলিয়াম এটম তৈরি করে। আসলে এটম না, তৈরি করে এটমের নিউক্লিয়াস। তাপমাত্রা অনেক বেশি হওয়ায় নিউক্লিয়াসের চারদিকে কোনো ইলেক্ট্রন জমাট বাঁধতে পারে না, নিউক্লিয়াস নিঃসঙ্গই থেকে যায়।

সক্রেটিস: হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় বুঝলাম, পার্টিকেল যুগে আমরা এই প্রক্রিয়া আরো বিস্তারিতভাবে দেখেছি, ডায়াগ্রাম সহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফিউশনের কারণে কোর থেকে কেন্দ্রবিমুখী নিউক্লিয়ার প্রেসার কিভাবে জাগে?

মার্স: নিউক্লিয়ার ফিউশনের সময় প্রচুর এনার্জি তৈরি হয় আলো হিসাবে। এই আলো যখন তারার কোর থেকে সার্ফেসের দিকে যেতে শুরু করে তখন তাদের কারণে একটা রেডিয়েশন প্রেসারের জন্ম হয়। এটাকেই আমরা নিউক্লিয়ার প্রেসার বলেছি। ফিউশন শুরু হওয়ার পরেই নিক্লিয়ার প্রেসার গ্যাস প্রেসারের সাথে মিলে গ্র্যাভিটিকে মোকাবেলা করে, এবং তারা আর ছোট বা বড় হয় না, স্টেবল থাকে। তখনি আমরা একটা তারাকে এডাল্ট তারা বলতে পারি।

4. তারার জীবন

5. তারার মৃত্যু

5.1 হোয়াইট ডোয়ার্ফ

5.2 নিউট্রন স্টার

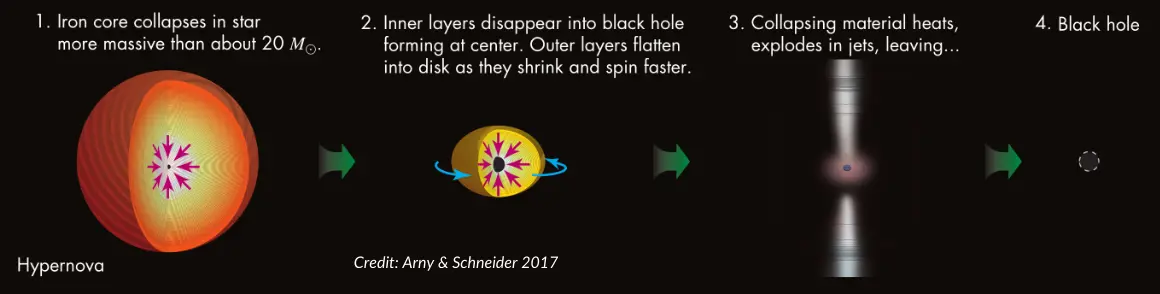

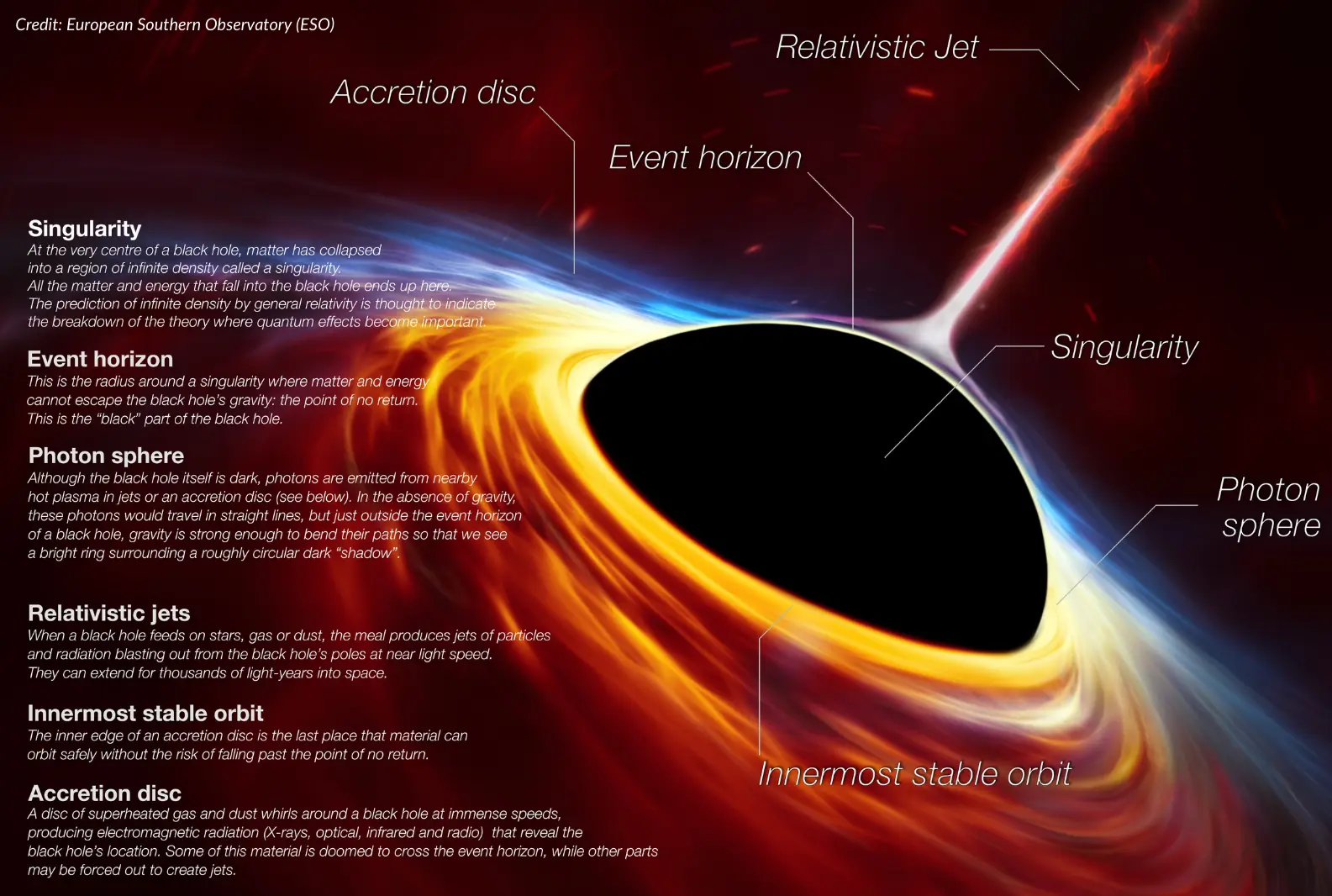

5.3 ব্ল্যাক হোল